【入門編】2時間でわかるリスティング広告・アクセス解析の活用法

~セミナーレポート~

セミナー概要

テーマ

2015年2月開催

【入門編】2時間でわかるリスティング広告・アクセス解析の活用法

開催日時

2015年2月19日(木)17:00~18:00

会場

東京・渋谷 セルリアンタワー 11階

講師

第一部 ヤフー株式会社 マーケティングソリューションカンパニー パートナー営業本部東日本営業部 足立 秀次氏

第二部 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 集客支援部 主任 佐久間 仁志

スマホ時代のコミュニケーション手段として

株式会社博報堂DYホールディングスの「全国スマートフォンユーザー1000人定期調査」第9回分析結果報告によると、日本におけるスマートフォンの保有率は2014年4月時点で58.1%。

スマートフォンの普及により、1日の生活の中であらゆる場面でネットに接続可能になった。

数あるインターネットの利用目的の中でも、特に注視すべきは「ネットの閲覧と検索だ」と足立氏は話す。

ヤフー独自の調査によるとインターネットの活用方法として最もシェアが大きいのはオンラインショッピング、次いで情報収集だという。

インターネット時代の消費行動理論であるAISASモデルでも有名なように、消費者はインターネットに接続する中で商品情報を「閲覧」し、興味を持てば「検索」をして、購買に至る。

つまりECを展開する上で閲覧、検索対策が非常に重要となる。足立氏は「消費者とどうコミュニケーションするか、その観点で広告を利用するのも1つ」と話す。

検索者が求めている情報にフォーカス

Yahooスポンサードサーチ(以下、YSS)はユーザが検索をかけてキーワードに関連する広告を検索結果ページに表示するサービスだ。

検索結果1ページ当たり最大「12社」分の広告が掲載される。

順位は固定ではなく、広告主が入札した「1クリック当たりの入札価格」と「広告の品質」によって決められる。

広告の品質で特に重要視されるのはクリック率。よりユーザが求めている(クリックする)価値ある情報はクリック率が当然高くなり、仮に入札価格が低くとも掲載順位が高くなる傾向がある。

YSSの最大の特徴は「検索キーワードから、興味のある人を特定し、効率的に広告を掲載できる」ことだ。

またクリック課金のため、クリックされないと費用は発生しない。

広告を出した効果も管理画面にてリアルタイムで可視化できるため、効果のない広告を停止したり、効果を上げるように柔軟かつオンタイムで改善策を実施することができる。

広告管理ツールで、『1日の予算設定』が可能で、自社予算にあわせた運用も可能だ。

さらに「よく誤解されている方がいるが、Yahoo以外の検索サイトにも広告が掲載される」と足立氏は話す。

スポンサードサーチと提携している多数のポータルサイトなどにも同じ広告が掲載されるため、さらなる露出や集客効果の向上が期待できる。

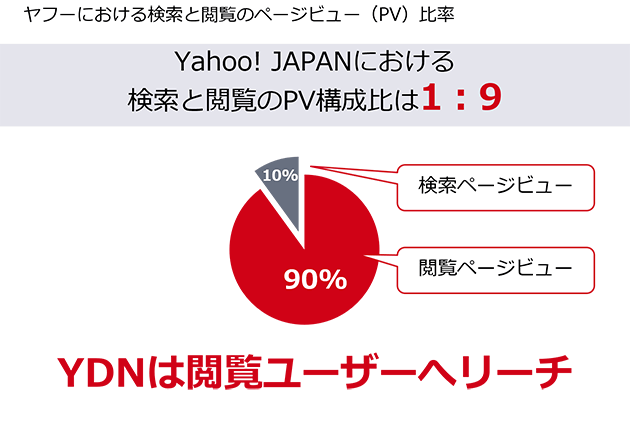

717億の圧倒的ページビューをいかに活用するか

「プロモーション広告」のもう1つの配信手法がYahoo!ディスプレイアドネットワーク(以下、YDN)だ。

Yahoo! JAPANにおける検索と閲覧のPV構成比は1:9。

その9割を占めるサイト閲覧ユーザにリーチする目的で提供されているのがYDNになる。

YDNはYahoo! JAPANや主要提携サイトのコンテンツページにバナー広告やテキスト広告を配信できる。

特徴として、広告の配信をより自社の見込み客に近いユーザのみに配信先を限定できる、多彩なターゲティング方法がある。

例えば、ユーザの興味関心を指定したり、広告の配信地域を特定のエリアに絞りこむことが可能だ。

他には、自社のサイトを訪れたユーザだけに広告を配信するりマーケティング配信などが挙げられる。

また、YSS同様クリック課金になるので無駄な費用が抑えることができる。

広告の配信面を指定したり、逆に効果が悪い配信面には広告掲載しないこともできる。

「膨大な広告表示機会を活かしつつ、かつターゲットを絞りユーザへアプローチすることができる」と足立氏は話す。

キーワードの細分化、集中と選択で「大手サイト」に勝つ

プロモーション広告はターゲットを定め、適切な広告運用をすることで効果を最大化させることができる。

足立氏はいくつかの具体事例をピックアップし、プロモーション広告を運用するポイントを解説した。

-

低下する出生率により節句人形市場そのものが縮小傾向にある中、地方都市の実店舗販売のみでは限界が見えてきた。

これを打破すべく、自社オンラインショッピングサイトを開設した。

しかし1日のアクセス数は数件程度。検索結果の上位にも表示されない状況が続いた。

オンラインでの集客に悪戦苦闘する状況で、サイト製作会社(代理店)よりスポンサードサーチを知り、導入を決意した。この店舗が実施したのは「言い換えキーワード・拡張キーワードの登録」だ。

たとえば、雛人形でも、ユーザによって「ひな人形」「ひな祭り」「お雛さま」など検索するキーワードは異なる。

多様な検索パターンに対応するため、同じ商品を異なる言葉で登録した。

また、「ケース入り ひな人形」「雛飾り 七段」などメーカー名、種類を掛け合わせ、幅広いユーザーニーズに対応するように心がけた。次第に広告の効果が出始めると、キーワードごとの実績をチェックし、商品の注文数、費用対効果を検証、有効的な商品を戦略的に絞っていった。

結果として、オンライン販売数の比率が全体の7割を占めるほどに急成長した。

店舗ビジネス以外の新たな販路の開拓し、地方店舗でもインターネットを活用してビジネスを拡大できることを実証した -

ケース2:宿泊施設「ユーザのニーズをリアルタイムにキャッチ」

新規オープンの男性専用宿泊施設。

顧客数の増加が課題だったが、競合と比べ、知名度も予算もない状況だった。

インターネットの自社サイトも新規のホームページのため検索結果の上位に表示されない。

施設名で検索しても「じゃらん」や「楽天トラベル」ばかりが出る始末で、自社サイトへの誘導導線がほぼない状態。そこでこの施設がとった集客施策は、サイトにダイレクトに誘導できる検索連動型広告と、男性への認知を獲得するためYDNバナーを併用することだった。

YDNでは新店舗オープンの告知バナーをセグメント指定し配信した。

また男性専用施設のため、「男性」に絞り、同時に地域も絞った。

さらに、広告配信結果のレポートから、30~50歳のクリック率が高いことに気づく。

より興味の高いであろう、30~50歳のセグメントの入札価格を強め、集中して攻めた。広告文にもこだわった。広告文に電話番号を表示する電話番号オプションを設定。

「今、泊まりたい」検索ユーザの獲得を狙った。地道なPDCAを繰り返し、成果の改善を続け、対象ターゲット層の認知拡大に成功。

ユーザニーズに細かく応えることで投資対効果(ROI)250%超を達成した。こうした例から足立氏は「プロモーション広告は運用次第で効果を改善できる。自分たちで日々運用することも1つの選択肢だが、運用ノウハウや実績に優れた運用のプロである代理店に任せることも推奨したい」と総括し、セミナー前半の部を締めた。

これを打破すべく、自社オンラインショッピングサイトを開設した。

しかし1日のアクセス数は数件程度。検索結果の上位にも表示されない状況が続いた。

オンラインでの集客に悪戦苦闘する状況で、サイト製作会社(代理店)よりスポンサードサーチを知り、導入を決意した。

「広告の最適化」の罠とは

セミナー後半は弊社コンサルタントの佐久間仁志が登壇。

広告などのWEBプロモーションを始める前の「考え方」について述べた。

例えば広告で集客をしても、実際に何が良かったか悪かったかは指標を予め決めていなければ、広告等の施策に対する結果を正しく捉えることができない

ゆえに佐久間は「先ずは目標と、それを達成するためのKPIを決めることが重要だ」と話す。

KPIとは重要業績指標のことで、目標が上がるポイントのこと。

ECにおけるKPI例は、目標が売上の場合、客単価×購入数=売上になり、ここでのKPIは「客単価」と「購入数」ということになる。

ではKPIはいかに決めるべきか。

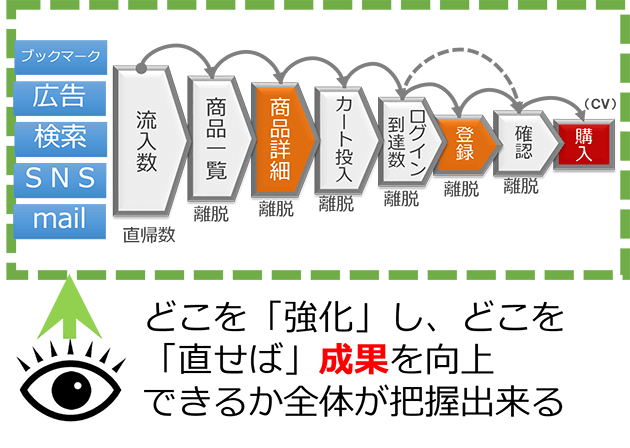

いわゆる広告代理店などが提供する広告レポートでは広告からサイトに誘導するまでの「集客側」の数値は可視化されているが、サイトにたどり着いてから、購入に至るまでの「サイト側」の数値は、CVR(成約率)のみで、まとめられることが多い。

ただし実際は「目的の商品が見当たらない」「フォーム入力項目多すぎる」などの様々な理由で、ユーザはサイトから離脱をしており、「集客側」の施策を繰り返しても、全体の成果改善にはつながっていないケースもよく見られる。

そのため、サイトへの流入チャネルから購入に至るまでを包括的に分析する必要がある。

佐久間は「広告の最適化は狭い意味での最適化になってしまう。ゆえにGoogleAnalyticsなどのアクセス解析ツールを用いて、包括的にサイトの現状実績を把握し、まずは精度の高いKPIを立てることが売上をスケールする上でも重要」と話す。

KPIが誤っていても問題ない?

細部に拘り、的外れな施策ばかり行ってしまうのはよく聞く話だ。

KPIのない「とりあえず」「とにかく」広告は、施策に対しての効果検証も行うことができないため、中長期的にも成果には結びつかない

ただし例外もある。新しく立ち上げたECサイトなどについては、「まず広告で集客し、蓄積したデータをもとに高精度のKPIを設定するとよい」と佐久間は話す。KPIを立てるためのマーケティングデータ取得に、広告を活用するのも1つだ。

当然、設定したKPIが外れることもある。その場合は「新しいKPIを仮定し、また効果検証を繰り返せばよい」という。

KPIを立てることで、実施した施策の善し悪しか判断できるため、以前よりもより効果的なKPIを立てることができる。

そして目標への寄与が高い新しいKPIをこういった形で日々見つけていくことが重要だ。

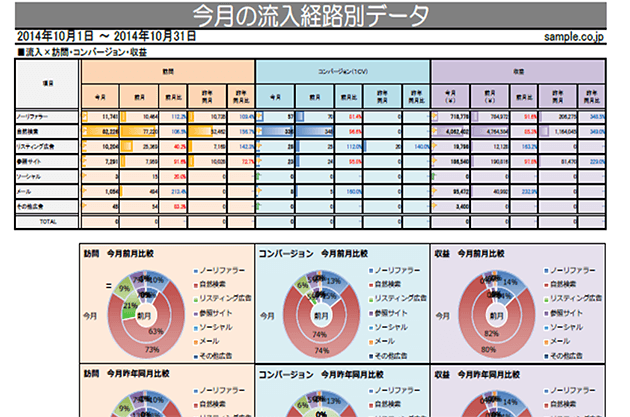

目標達成のための「EC Growth Report」

KPIを設定する上で、重要なのは現状実績の把握。

そのための代表的な分析ツールとしてアクセス解析の「GoogleAnalytics」がある。

しかし、「始めたいが取得できる指標が多すぎて、最も注視すべき指標がわからない」という声をよく耳にする。

そういった声をもとに、昨年末より弊社にて提供を開始した「EC Growth Report」は各EC業種のKPIを見つけることを支援するレポートサービスだ。

「GoogleAnalytics」で取れる重要な指標を整理し、グラフでわかりやすく掲載。

また各流入の費用対効果も可視化できるので、どのチャネルにプロモーションを投下すべきか、そのプロモーションのKPIは何がいいかを判断する上で役立つレポート内容となっている。

佐久間は「サイトのKPIと施策案の勘案に繋がる手段として活用できる自信のあるレポート。是非ご活用いただければ」と話し、あらためてKPI設定の重要性を訴えるとともに、 セミナーを締めくくった。

総括

ユーザのニーズを反映し関連性の高い広告を出すYSS、圧倒的な表示機会を担保できるYDNは、WEBプロモーションをする上で非常に重要な位置を占める。

多様な広告手段が増えている昨今だが、これらは今後も外すことのできない選択肢であることは間違いない。

ただし、サイトを分析することで、「集客面」よりも、本来着手すべきは「サイト内」の改善、もしくは注力すべき「集客」チャネルの変更かもしれない。

そもそも、定義したKPIでその広告を出す必要があるのか、という点は広告を出す前に一度考えてみるべきだ。

セミナーご参加のお客様の声 アンケートより

R社様

「ネイティブアドだけでダイレクトレスポンスを狙うのではなく、他との組み合わせを考えて設計することが重要だと学ぶことができました。」

J社様

「BLADE PRの実例や活用法がとても参考になりました!」

N社様

「ソーシャルはGMO-PGにお願いしていたのですが、ネイティブアドや他の施策も相談してみたいです!」

ご多用の中ご参加いただきました各社様、誠にありがとうございました。 今後も、皆様のビジネスにおいて有用なデジタルマーケティングの情報を提供できるようなセミナーを開催して参ります。

ネイティブアド、その他広告、弊社集客支援サービスへのお問い合わせ・ご相談は下記まで。