GMOペイメントゲートウェイ(以下、GMO-PG)は、持続可能な社会の実現に向け、環境保護活動を進めています。

科学的根拠に基づく削減目標(SBT)の認証を取得し、Scope 1(直接排出)とScope 2(間接排出)におけるカーボンニュートラルを達成しました※1。2024年2月には、国際的な環境非営利団体CDPの「気候変動レポート2023」において「A-(リーダーシップレベル)」評価を獲得※2。8月には企業の環境・社会・ガバナンスへの取り組みを評価する「MSCI ESG格付け」で「A」評価を得ました※3。

しかし、ESG推進担当の三浦は「これだけでは自然資本への貢献はできていない」と言います。

そこで今回は、自然資本への貢献を目的に取り組んだ「森林由来のカーボンクレジット」の購入と現地視察から見えた課題、日本の林業の現状について三浦に聞きました。

※1 【プレスリリース】Scope1、2の温室効果ガス排出量実質ゼロを達成し、カーボンニュートラルを実現

※2 【プレスリリース】CDP「気候変動レポート2023」において「A-」の評価を獲得

※3 【IRニュース】MSCI ESG 格付け「A」獲得及び [ MSCI 日本株 ESG セレクト・リーダーズ指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ

企業価値創造戦略統括本部

グローバル管理企画部長 兼 ESG推進担当

三浦 義之(みうら よしゆき)

東京大学卒業。大手通信関連企業にて法人営業(金融機関担当)、財務、投資・M&A、新規事業開発を経て、2020年GMOペイメントゲートウェイへ入社。企業価値創造戦略統括本部グローバル管理企画部長に就任。海外事業の会計・財務・人事等を担当。2021年よりESG推進業務を兼務。

カーボンニュートラル達成だけではなく、自然資本への貢献が必要

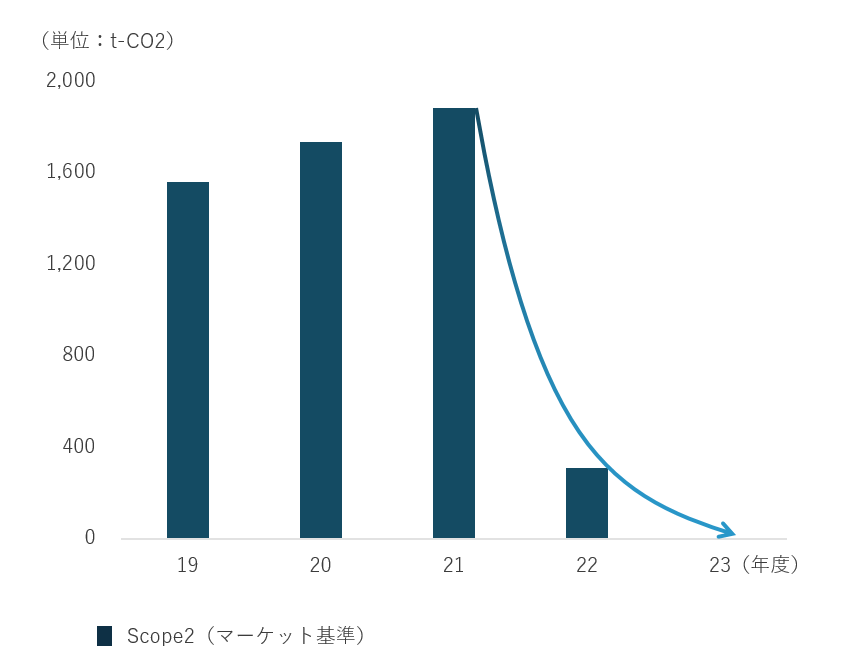

▲GHG排出量推移

私たちは、非化石証書を購入し、再生可能エネルギーの活用を推進しました。これにより、Scope 1およびScope 2における排出削減を進め、2024年にはカーボンニュートラルを達成しました。

これは前回お話しした通りです。

一方、そもそもキャッシュレス化自体が脱炭素を進めていることは事実ですが、私たちが重視するのは、単なるCO2削減ではなく、地球の自然資本に積極的に貢献する取り組みです。

森林由来のカーボンクレジットとは、森林保護や再植林プロジェクトを通じて得られるもので、CO2の吸収を通じて気候変動の緩和に貢献するだけでなく、森林の生態系保護にも役立ちます。例えば、特定の地域での適切な間伐など森林保全活動に使われます。これにより、森林の生物多様性が保たれ、土壌の浸食防止や水資源の維持にもつながっています。なお、GMO-PGは2021年のCDP取得時からご協力をいただいているアスエネ様に、弊社の要望を満たす「森林由来のカーボンクレジット」を探していただき、購入に至りました。

今回、創出企業様とアスエネ様のご協力の元「森林由来のカーボンクレジット」で管理される森林の実態を視察する機会を得ることができました。

カーボンクレジットの創出企業を訪問

▲自然更新を試している林

▲自然更新を試している林

訪問先は、森林由来のカーボンクレジット創出に取り組む栃毛木材工業様(以下、栃毛様)です。栃毛様は渋谷から約3時間の場所にあり、広大な2,600ヘクタールの森林を所有しています。その中で森林保全を軸にした持続可能な林業を実践しています。

栃毛様は林業を基盤とし、木材の育成、加工、さらには建築資材の製造まで幅広く手掛けています。特に、伐採後の端材や建築に適さない木材を活用した木材チップを通じて、バイオマス発電用の燃料供給にもチャレンジされています。

訪問では、森林由来のカーボンクレジット創出の背景や、具体的な取り組みについて詳しい説明を受けるとともに、日本の林業が直面している課題についてもお話を伺いました。その中で特に印象的だったのは、森林保全やクレジット創出に向けた技術的な挑戦と、それを支える地域との連携の重要性です。

難易度の高い森林由来のカーボンクレジットの創出にチャレンジ

▲木を無駄にしない製材工場

▲木を無駄にしない製材工場

栃毛様は、日本国内でもまだ例の少ない森林由来のカーボンクレジット創出に挑戦されています。このプロセスには多額の費用と膨大な労力が必要であり、具体的な課題が幾つかあります。

クレジットの登録には対象となる森林の詳細なデータ収集が不可欠です。そのため、航空レーザー技術を活用し、森林内の木の本数や分布を正確に測定する調査が行われています。この方法により、広大な森林全体を効率よく把握することが可能となります。

一方で、木1本1本の二酸化炭素吸収量をモニタリングするためには、現地に直接入って調査を行う必要があります。この作業には、山中での詳細な測定を伴い、1~2か月という長期間を要する場合もあります。こうした調査は複数の技術を組み合わせる必要があり、これがクレジット創出の大きなハードルの一つとなっています。

さらに、Jクレジット制度に基づくルールでは、最低8年間にわたる森林の管理義務や、その後の10年間の継続報告が求められるため、長期的な視点で計画を立てる必要があります。特に、管理方針が守られなかった場合には、過去に得たクレジットの返還義務が発生するリスクもあります。

実際、アスエネ様もカーボンクレジットの創出に関して、相談を受けることが多いとのことですが、創出にあたっての費用や人的工数がかかることから、心理的ハードルも高いと言います。

そのような中、栃毛様は県との連携により、航空レーザーを活用した調査の効率化を進め、これによりコストと時間の大幅な削減を実現しました。地方自治体の支援や新技術の活用が、森林由来のカーボンクレジット創出を支える重要な要素であることが伺えました。

クレジットの販売で得た資金の使い道

▲森林由来Jクレジット購入証書授与(左:GMO-PG三浦、右:栃毛木材工業 関口社長)

▲森林由来Jクレジット購入証書授与(左:GMO-PG三浦、右:栃毛木材工業 関口社長)

伺った話の中で特に印象に残ったのは、カーボンクレジットの販売で得た資金を活用し、林業の持続可能性を高めるための多様な取り組みを行っている点です。日本の林業は儲からないと言われる背景には、木材の育成に初期費用と時間がかかることや、動物による食害といったリスクがあることが挙げられます。

栃毛様では、このような課題を克服するため、欧州の「人工林の自然更新」という手法を試されています。この方法は、人の手による植林ではなく、木が自然に落とす種から育つ環境を整備することで、持続的な森林管理を実現しようとするものです。また、動物被害を防ぐための柵設置やモニタリング体制の強化にも力を入れています。

クレジットを購入する企業に期待すること

カーボンクレジットを購入する企業への期待について、栃毛様から重要なメッセージをいただきました。特に印象的だったのは、「クレジットの購入だけでなく、実際に森林保全活動に参加してほしい」という呼びかけです。例えば、木を植える活動を通じて自然に触れることで、企業の社員一人ひとりが環境問題を自分ごととして捉えることが期待されています。

また、栃毛様からは、IT系企業がカーボンクレジットを購入するのは珍しいケースであるとのお話もありました。今回、私たちがその初の事例となれたことは大変光栄であり、他の企業にも新たな選択肢としてのカーボンクレジット活用が広がればと感じています。

持続可能な未来に向けたGMO-PGのビジョン

今回クレジットの購入や視察をアレンジいただいたアスエネ様の事業開発部マネージャー兼Carbon EX事業責任者の中野様は、「クレジット購入は、CO2削減目標の達成だけでなく、創出元を支援し脱炭素社会を循環させる重要な役割を担います。その観点で森林の価値を重視し、現地の声を直接聞かれた意義は大きいと思います。」とコメントをいただきました。

GMO-PGは、今後も脱炭素に貢献するキャッシュレス化を推進することを中心に、持続可能な社会の実現に向けて積極的に取り組んでいきます。カーボンニュートラルの達成に続き、Scope 3(サプライチェーン全体での排出)の削減目標設定や、森林由来のカーボンクレジット購入を通じた自然資本への貢献をさらに強化していきます。

自然環境と共に成長する企業として、持続可能な未来に向けてこれからも自然資本の保護に積極的に取り組み、より良い社会の実現に貢献できるよう努めてまいります。

※参考:GMO-PGのサステナビリティ「環境(Environment)」

用語集

自然資本

自然資本とは、自然環境が提供する資源やサービスのことを指します。具体的には、森林、水、土壌、鉱物、動植物などが含まれます。これらは、私たちの生活や経済活動に不可欠で、食料の生産や水の供給、気候の調整など多くの役割を果たしています。

自然資本は、私たちの社会が持続可能に発展するための基盤です。しかし、開発や環境破壊によってこれが失われると、未来の世代に悪影響を与える可能性があります。そのため、自然資本を大切にし、保全することが求められています。

カーボンクレジット

カーボンクレジットとは、ベースライン(削減前の状態)に対する温室効果ガスの削減・吸収量を評価したものです。1カーボンクレジットは、1トンの二酸化炭素(CO₂)またはその同等の温室効果ガスの削減を意味します。企業や国は、規制に基づいて排出量の上限を持ち、必要に応じてカーボンクレジットを購入することで、排出量を調整できます。これにより、環境への負担を軽減し、持続可能な開発を促進することが目的です。

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。