非化石証書とは、再生可能エネルギーや原子力発電などを含む非化石電源の環境価値を証書化し取引可能にする仕組みです。本記事では非化石証書の種類や仕組み、企業が活用するメリット、活用時の注意点について詳しく解説します。

非化石証書とは?

非化石証書とは再生可能エネルギーや原子力発電といった、非化石電源から発電された電力の「環境価値」を証書化し取引できるようにしたものです。電力には石炭や石油などの化石燃料を利用したものから、太陽光や風力など再生可能エネルギーを活用したものまで、さまざまな発電方法があります。

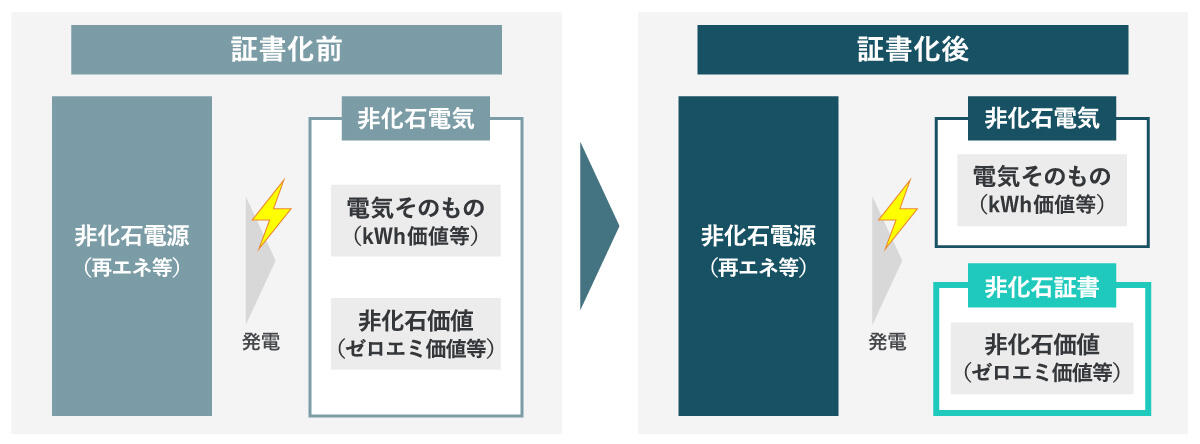

しかし電気自体には色や形がないため、物理的に電気の価値を区別できません。一方で非化石電源から生まれる電気には「二酸化炭素(CO2)を排出しない」という環境的な付加価値があります。

この環境価値を電気と分離して証明し、独立して売買できる形にしたものが非化石証書です。企業や事業者が非化石証書を購入すれば、実質的に再生可能エネルギーを利用しているとみなされるため、CO2削減への貢献や環境への取り組みを証明する手段になります。

非化石証書の種類と仕組み

非化石証書には、以下の3つの種類があります。

- FIT非化石証書:再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)の適用を受ける電力の環境価値を証書化したもの

- 非FIT非化石証書(再エネ指定あり):FIT制度には認められていないものの、バイオマスなどで発電された再生可能エネルギー由来の環境価値を証書化したもの

- 非FIT非化石証書(再エネ指定なし):原子力発電などによって生まれた電力の環境価値を証書化したもの

FIT非化石証書は、FITによる再生可能エネルギーの環境価値を証書化したものです。一方で非FIT非化石証書には、再生可能エネルギー由来の環境価値が明確な「再エネ指定あり」と、原子力を含む環境価値をもつ「再エネ指定なし」の2種類があり、用途に応じて選択されます。

非化石証書の仕組みは非化石電源で発電された電力の環境価値を見える化し、電気とは切り離して売買できるようにしたものです。非化石電源には太陽光や風力、水力、地熱といった再生可能エネルギーや原子力が含まれますが、これらは発電時にCO2を排出しないため、環境保全の観点で高い価値をもちます。

参考:資源エネルギー庁「非化石価値取引について-再エネ価値取引市場を中心に」

非化石証書は、環境価値を適正に活用するために整備されたものです。2018年に日本卸電力取引所(JEPX)にて「非化石価値取引市場」が設立され、取引が開始されました。この市場では電力会社が電気と非化石証書を同時に購入することで、その電力を「CO2排出のないクリーンな電気」として販売できるようになります。

非化石証書・グリーン電力証書・J-クレジットの違い

CO2を排出しない環境価値を売買できる証書には非化石証書のほか、グリーン電力証書とJ-クレジットがあります。3つの違いとしては、以下のとおりです。

| 名称 | 非化石証書 | グリーン電力証書 | J-クレジット |

|---|---|---|---|

| 運営主体 | 資源エネルギー庁 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 経済産業省・環境省・農林水産省 |

| 証明 | 非化石電源であること | 電気の環境価値 | CO2削減 |

| 価格帯(電力価格を除いたもの) | 0.4~円/kWh程度 | 2~5円/kWh程度 | 0.5~1.0円/kWh程度 |

それぞれの特徴について解説します。

非化石証書の特徴

非化石証書は、再生可能エネルギーや原子力発電などの非化石電源で発電された電力の「CO2を排出しない」という環境価値を証書化し、電気と切り離して取引できます。前述したとおり非化石証書にはFIT非化石証書と非FIT非化石証書があり、特にFIT非化石証書は価格が安価で利用しやすいことも特徴です。

電力分を除いた価格について、最低価格は制度改正によって何度か変わっています。2023年の制度改正によって、2024年現在では0.4円/kWhが最低価格となっています。またトラッキング付きの非化石証書を使用すれば、国際的な環境基準RE100への対応も可能です。

非化石証書は再生可能エネルギーに限定されず、原子力発電由来の環境価値も対象とするため、柔軟性が高い点も魅力です。価格の安さや供給量の豊富さから、国内で最も多く発行されている環境証書のため、企業で脱炭素化への手段として活用されています。

グリーン電力証書の特徴

グリーン電力証書は、太陽光や風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーのみを対象とした環境価値を証書化したものです。購入者は電気そのものではなく環境付加価値を得ることで、再生可能エネルギー利用を対外的にアピールできます。

グリーン電力証書は中立的な第三者機関である「日本品質保証機構の認証」に基づき発行され、再生可能エネルギー設備をもたない企業や自治体でも、化石燃料の削減やCO2排出量削減に貢献できます。また購入者はグリーン・エネルギー・マークを使用でき、製品やイベントのPR、環境活動の象徴として活用可能です。

グリーン電力証書はRE100やCDP、SBTといった国際的な環境イニシアチブへの対応にも利用され、自社の再生可能エネルギー利用実績として報告できます。

J-クレジットの特徴

J-クレジットは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用、適切な森林管理によるCO2削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度に基づいて発行されています。再生可能エネルギーの利用以外にも幅広いCO2削減活動を対象としている点が大きな特徴で、特に省エネ技術の導入や森林管理を行う事業者に適しています。

創出されたクレジットは経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成や、カーボン・オフセットなど、さまざまな用途に活用可能です。また再生可能エネルギー電力由来のクレジットはRE100への対応にも利用でき、自社の環境活動の成果を対外的にアピールする手段として使えます。

企業が非化石証書を活用するメリット

非化石証書の活用は、企業が持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進める上で重要なツールで、以下のメリットが考えられます。

- 実質再生可能エネルギーを利用することができる

- 温暖化対策推進法への対策になる

- 環境問題に取り組む企業というPRができる

それぞれのメリットについて、順番に解説します。

実質再生可能エネルギーを利用することができる

非化石証書を購入すれば、実質的に再生可能エネルギーを利用しているとみなされます。たとえば自社ビルを持たず再生可能エネルギー電力への切り替えが難しい企業であっても、既存電力契約の変更が不要で環境価値を取得できます。

また小売電力事業者からの再生可能エネルギー供給メニューだけでは削減しきれないCO2排出量に対しても、非化石証書で補えるため、効率的に環境目標を達成できる点が魅力です。

温暖化対策推進法への対策になる

非化石証書は、温暖化対策推進法に基づく報告義務を負っている企業にもメリットがあります。温室効果ガスの排出量を算定し国に報告する際に非化石証書を活用すれば、実質的に排出量を削減したとみなされるのです。

さらにRE100やCDPなどの国際イニシアチブに対応する際にも利用できるため、条件を満たせば企業の環境評価を高めるツールといえます。

環境問題に取り組む企業というPRができる

非化石証書を活用すれば、企業はCO2削減への取り組みを強調し、企業の環境や社会、ガバナンスに関する取り組みや実績を示すデータである「ESGデータ」の改善を図れます。

ESGデータの改善は機関投資家や消費者からの評価を高めることができ、企業イメージの向上が可能です。また国際イニシアチブ対応と並行して環境意識を訴求すれば、他社との差別化を図りつつ、持続可能なビジネスを構築できるでしょう。

非化石証書を活用する際の注意点

非化石証書はメリットも多い一方で、以下のような注意点も存在します。

- 取引価格の変動に備えて予算を確保しておく必要がある

- 取り組み内容に沿った産地や種別を選択する必要がある

- 取得した証書には活用期間がある

順番に注意点と、気を付けるべきポイントを解説します。

取引価格の変動に備え予算を確保しておく必要がある

非化石証書の価格は、日本卸電力取引所(JEPX)の非化石価値取引市場での入札によって決定されるため、取引価格が変動します。

2018年の初回入札では1kWhあたり1.30円でしたが、その後価格は低下し、2022年度には平均0.30円まで下がりました。さらに2023年度の入札では0.40円に上昇しています。

このような変動に対応するため、企業は証書購入の予算を事前に確保し価格変動に備えることが必要です。

取り組み内容に沿った産地・種別を選ぶ必要がある

非化石証書には再生可能エネルギー由来のものだけでなく、原子力発電由来の環境価値も含まれるため、導入目的や企業の取り組みに適した産地や種別を選ぶことが重要です。たとえば特定の自治体との連携をアピールする場合には、トラッキング付き証書の選択が効果的といえます。

企業は自社の環境方針に合った発電方法を明確にし、適切な証書を選ぶことが重要です。

取得した証書には活用期間がある

非化石証書は購入後の活用期間に制限があるため、計画的な使用が求められる点にも注意しなければなりません。たとえばJEPXの取引市場で5月に購入した証書は、使用期限がその年の6月末となります。再エネ価値取引市場で取得した証書も、発電年度の翌年6月末までしか活用できません。

活用期間を過ぎてしまえば証書は使用できなくなるため、取得時期や活用計画の慎重な管理が重要です。

まとめ

非化石証書は、再生可能エネルギーや原子力発電の環境価値を証書化し、取引可能にした仕組みです。企業は非化石証書を活用することで、実質的に再生可能エネルギー利用を実現し、温暖化対策推進法への対応や環境配慮企業としてのPRができる点がメリットといえます。

非化石証書は価格の安さや供給量の多さから、企業の脱炭素化を促進する効果的な手段として注目されていますが、取引価格の変動や証書の種類選択、使用期限といった点には注意が必要です。非化石証書を適切に活用し、持続可能な成長と環境貢献を目指しましょう。

用語集

CDP

2000年にイギリスで設立された国際的な環境非営利団体。当初は「Carbon Disclosure Project」として脱炭素を働きかける団体でしたが、現在は森林保全や水質保護にまで活動の範囲を広げており、単に「CDP」という名称で活動をしています。CDPの活動目的は、世界の企業の気候変動対策について情報を開示し、投資家が正しく企業を評価できるようにするための仕組みを構築すること。

また、CDPはSBTやRE100の設立や運営に携わる団体でもあり、環境保護に関する複数の国際基準の設定に関与しています。数値化が難しい環境への取り組みに関する客観的な評価ができるCDPの活動は世界中の機関投資家から支持されています。

SBT

「Science Based Targets」の略で、パリ協定が求める水準に整合した、企業が設定する温室効果ガス(GHG)排出量削減目標のこと。

この基準を作り審査する Science Based Targets initiative(SBTi)は、2015年にCDP、国連グローバルコンパクト(UNGC)、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)が共同で設立しました。

SBTの認定を目指す企業は自社が選んだ最新年度を「基準年」とし、提出年から5〜10年後の「目標年」までに排出量を減らす計画を立てます。減少幅は、地球の平均気温上昇を1.5℃以内(または「2℃を大きく下回る水準」)に抑えるシナリオに合うよう設定。対象はGHGプロトコルで定義された排出区分Scope 1(自社設備からの直接排出)からScope 2(購入電力などに伴う間接排出)、Scope 3(原材料の調達・物流・製品使用などサプライチェーン全体の間接排出)まで複数合算することも可能です。1.5℃目標なら年平均4.2%以上の削減が目安とされます。

RE100

企業が自社事業で使用する電力のすべてを、再生可能エネルギーでまかなうことを目指す国際的なイニシアティブのこと。2014年より、国際非営利組織のThe Climate GroupがCDPとのパートナーシップのもと運営しています。

参加企業はグループ全体の購入電力を原則2040年までに再エネにすると宣言し、進捗は毎年、所定のフォーマットで開示します。調達手段は自社での発電、発電事業者からの調達、再エネ電力証書での調達などを国や地域の制度に応じてさまざまな方法を活用できます。主な対象は Scope 2(購入電力由来の排出)です。

※本記事は2024年12月時点の情報です。

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。