脱炭素社会を目指すうえで注目されているのが「カーボンクレジット」です。カーボンクレジットとは、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を数値化し、取引可能にした仕組みを指します。本記事では、カーボンクレジットの仕組みや取引制度、種類について解説します。

※本記事は2024年12月時点の情報です。

カーボンクレジットとは?

カーボンクレジットとは、二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの排出削減量を数値化し、取引可能な形にしたものです。「炭素クレジット」とも呼ばれます。

この仕組みは、予測された温室効果ガスの排出量(ベースライン排出量)と、実際に企業や組織が排出した量との差分をクレジットとして認証するものです。

具体的には、ある事業者が温室効果ガスの排出を抑制し、割り当てられた排出枠を下回った場合、その余剰分を他の事業者に売却できます。たとえば、再生可能エネルギーの導入や省エネ技術の採用によって二酸化炭素(CO₂)の排出を大幅に削減した企業は、その削減分をクレジットとして市場で取引することが可能です。

カーボンクレジットが注目されている背景

カーボンクレジットは、企業の環境戦略において重要な役割を果たすツールとして注目されています。

背景として、世界中で気候変動問題に対する意識が高まっていることが挙げられます。カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること)の実現に向けた取り組みは加速しており、現在、世界中の150を超える国や地域が2050年などの年限を決めたカーボンニュートラル達成を表明していて、さまざまな取り組みを推進中です。その達成手段として、重要視されているのがカーボンクレジットです。

各国政府は温室効果ガス排出に関する規制を強化し、企業に対する報告義務を課しています。しかし、企業が省エネや再生可能エネルギーの活用などの努力を行っても、排出を完全にゼロにすることは困難です。カーボンクレジットは、こうした残余排出を相殺する手段として期待されています。

関連記事:カーボンニュートラルとは?各国の政策やメリットをわかりやすく紹介

カーボンクレジットとカーボンオフセットの違い

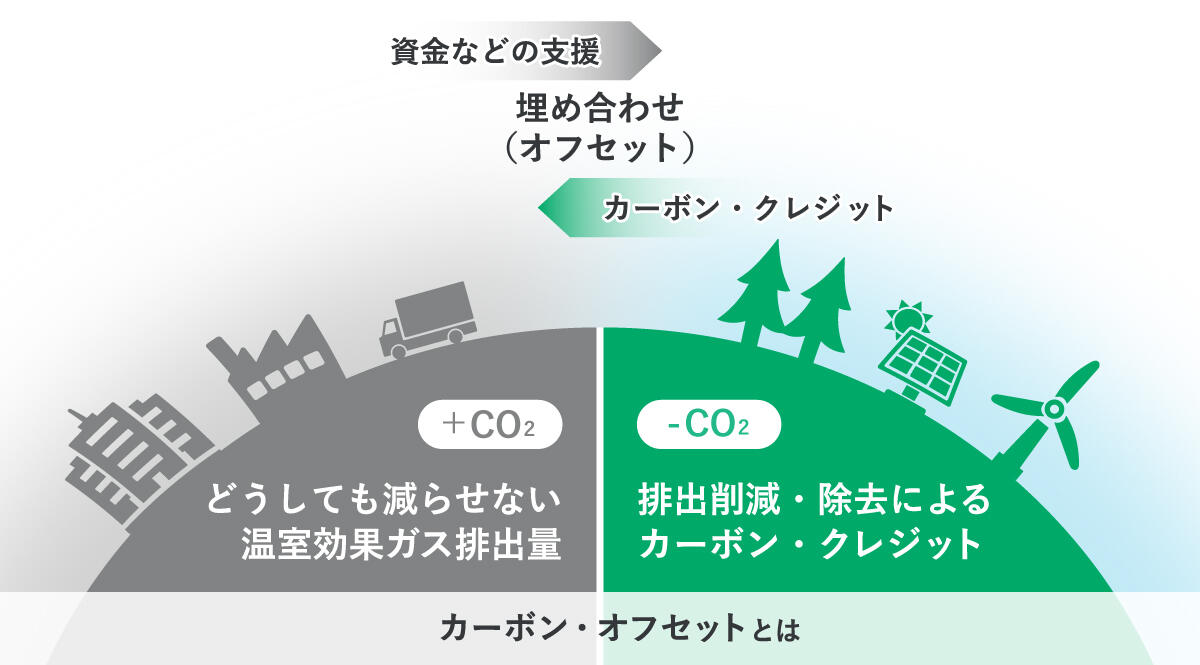

カーボンクレジットとカーボンオフセットは、いずれも温室効果ガス排出削減に関連する概念ですが、その性質と用途には違いがあります。

先述の通り、再生可能エネルギーの活用などによって削減したCO₂の排出量を売却可能な形にしたものがカーボンクレジットです。一方でカーボンオフセットは、他社から購入したカーボンクレジットで自社のCO₂排出量を埋め合わせ、相殺(オフセット)する仕組みを指します。

市民、企業、NPO・NGO、自治体、政府等の社会の構成員は、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的に削減する努力を行わなければなりません。しかし削減が困難な部分の排出量については、カーボンクレジットを購入することで、その排出量の一部または全てを補填することが可能です。

カーボンクレジットの仕組み・取引制度

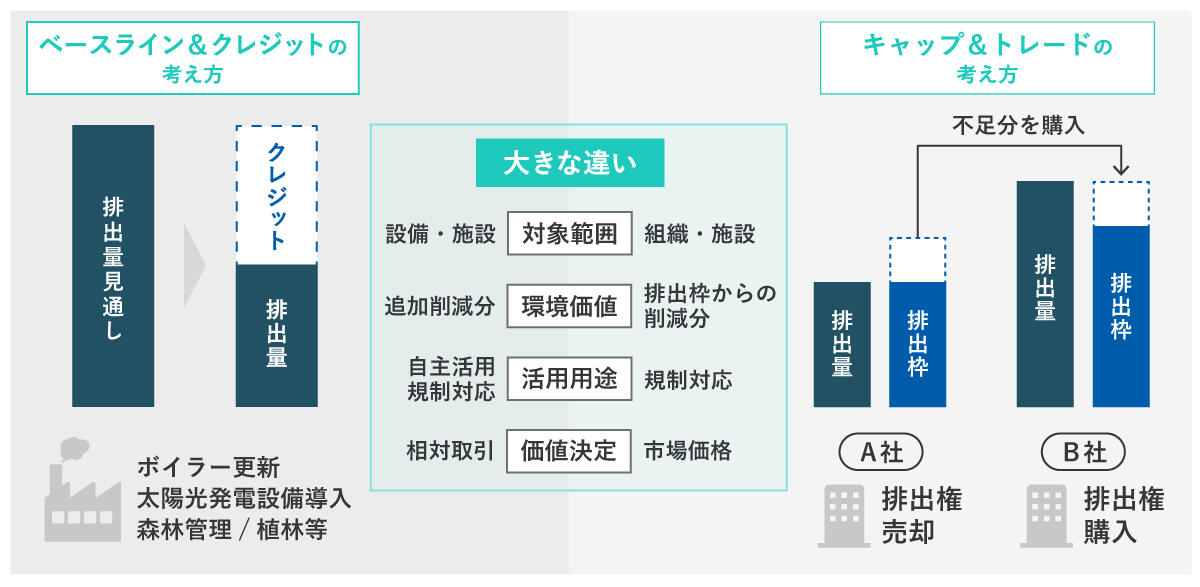

▲経済産業省「カーボン・クレジット・レポートの概要」より当社作成

カーボンクレジットの取引制度には、主に「ベースライン&クレジット」と「キャップ&トレード」の2つがあります。両制度の主な違いは、適用範囲、削減アプローチ、そして規制の強度にあります。

それぞれの仕組みと取引制度について見ていきましょう。

ベースライン&クレジット制度(削減量取引)

ベースライン&クレジット制度では、企業やプロジェクトごとに排出量の基準値(ベースライン)が設定されます。実際の排出量がベースラインを下回った場合、その差分をクレジットとして認証できる仕組みです。

たとえば、高効率ボイラーを導入し、予測排出量(ベースライン)よりも実際の排出量が少なくなった場合、その差分がクレジットとして認められます。

キャップ&トレード制度(排出量取引)

キャップ&トレード制度では、政府や自治体が産業全体または複数の産業に対して排出量の上限(キャップ)を設定し、各事業者に排出権を割り当てます。

この制度の特徴として、①産業全体または複数の産業を対象としていること、②排出量の上限が設定され、その範囲内で取引が行われること、③制度的な強制力があることが挙げられます。

排出枠(キャップ)を設定する際には、単なる総量規制ではなく企業間での排出枠の取引(トレード)が認められます。排出削減を促すために経済的インセンティブを与えつつ、柔軟な義務履行が可能です。事業者は割り当てられた排出権を保有し、必要に応じて他の事業者と取引(トレード)できます。

カーボンクレジットの種類

カーボンクレジットには、以下の3つの種類があります。

- 国際的カーボンクレジット

- 政府や自治体が主導する「日本のカーボンクレジット」

- 民間セクターやNGOが主導する「民間主導のカーボンクレジット」

国際的カーボンクレジット

国際的カーボンクレジットには、CDM(Clean Development Mechanism)とJCM(Joint Crediting Mechanism)の2つがあります。

CDMは、京都議定書に基づいて設立された国際的な温室効果ガス削減制度です。新興国が販売側、先進国が購入側となり、新興国の持続可能な開発を支援しながら自国の排出削減義務達成を目指す仕組みです。

JCMは、日本と新興国の間で実施される排出削減プロジェクトに基づくクレジット制度です。パートナー国となる新興国に対し、日本の脱炭素技術・製品・システムなどを提供し、温室効果ガスの排出削減・吸収を促します。

日本のカーボンクレジット

日本のカーボンクレジットには、J-クレジットと地域版J-クレジットの2つがあります。

J-クレジットは、企業や自治体の温室効果ガス排出削減・吸収の取り組みを国が認証し、クレジット化する制度です。省エネ設備の導入、再生可能エネルギーの活用、適切な森林管理などが対象となり、認証されたクレジットは売買が可能です。

J-クレジットの特徴として、使用期限がなく転売も可能であることが挙げられます。

地域版J-クレジットは、地方公共団体が運営する制度です。J-クレジット制度の枠組みに沿って、地域の特性に合わせたプロジェクトを認証できる点が特徴です。認証されたクレジットは国のJ-クレジットと同様に扱われ、J-クレジット登録簿で管理されます。

2024年12月現在、運営中の地域版J-クレジット制度には、新潟県版J-クレジット制度と高知県版J-クレジット制度があります。

民間主導のカーボンクレジット

民間主導のカーボンクレジットには、VCS(Verified Carbon Standard)とGS(Gold Standard)の2つがあります。

VCSは、民間非営利団体「Verra」が運営する、世界で最も広く利用されているカーボンクレジット認証基準です。この制度は、温室効果ガスの排出削減や吸収を目的としたプロジェクトに対してクレジットを発行し、その品質を保証します。

このクレジットは「VCU(Verified Carbon Unit)」と呼ばれ、透明性を確保するためにブロックチェーン技術を利用して管理されており、信頼性の高さから世界中で取引されています。特に、企業や団体が自主的に取り組む温室効果ガス削減の支援を目的とした、重要なプラットフォームとして位置づけられています。

GSは、2003年にWWFや国際NGOによって設立されたカーボンクレジットの認証基準であり、気候変動対策と持続可能な開発目標(SDGs)の両立を目指しています。この制度は環境保全だけでなく地域社会への貢献も重視し、プロジェクトがもたらす社会的・環境的な影響を包括的に評価します。

GS認証を受けるには厳格な基準を満たす必要があり、その透明性と信頼性の高さが特徴です。

企業におけるカーボンクレジットのメリット・デメリット

カーボンクレジットには、メリットだけでなくデメリットや課題もあります。

カーボンクレジットのメリット

カーボンクレジットは企業にとって多くのメリットがあります。

まず、環境保護活動に積極的な企業は、温室効果ガスの削減量や吸収量をクレジットとして売却することで、新たな収益源を確保できます。この収益は、さらなる環境保護活動や温室効果ガス削減のための設備投資に活用できるため、持続可能な環境経営の推進につながります。

一方、事業の性質上CO₂削減が困難な業界の企業にとっては、カーボンクレジットの購入が有効な選択肢となるでしょう。直接的な排出削減が難しい場合でも、間接的に温室効果ガスの削減に貢献し、カーボンニュートラルの達成に近づくことができます。

さらにカーボンクレジットの活用は企業のCSR活動の一環として位置づけられ、環境に配慮した企業としてのイメージ向上にも寄与します。

また、カーボンクレジットの取り組みを通じて、企業は自社の環境負荷を可視化し、より効果的な温室効果ガス削減戦略を立てられます。長期的な視点で見ると、こうした戦略の導入は企業の競争力強化にもつながります。

カーボンクレジットのデメリット・課題

カーボンクレジットには、いくつかのデメリットや課題が存在します。

デメリットの一つとして、カーボンクレジットのメカニズムが複雑であり、導入には専門的な知識が求められる点が挙げられます。運用ルールや申請方法が難しく、参加のハードルが高いことも課題です。また、カーボンクレジットの品質や信頼性に疑問を感じた場合でも、適切な判断基準が分かりにくいという問題もあります。加えて、認証基準が各機関によって異なるため、さらに理解を難しくしています。

また、カーボンクレジットの利用が企業の排出削減意欲を低下させる可能性も指摘されています。クレジットを購入することで容易に目標を達成できるため、自社での排出削減努力が疎かになる懸念があるためです。こうした姿勢が広がれば、社会全体の温室効果ガス削減効果を弱める要因となり得ます。

カーボンクレジットについてまとめ

カーボンクレジットは、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を数値化し、取引可能にした仕組みです。企業や組織が自社の排出量を相殺するために活用でき、脱炭素社会の実現に向けた重要なツールとなるでしょう。

カーボンクレジットは、排出削減に貢献できる一方で、仕組みが分かりにくいといったデメリットもあります。そのため、企業や組織は自社の状況に応じて、適切なクレジットを選択することが重要です。

※本記事は2024年12月時点の情報です。

※参考:経済産業省「カーボン・クレジット・レポートの概要」、「『カーボンニュートラル』って何ですか?」、「カーボン・クレジット・レポート」

※参考:環境省「J-クレジット制度及びカーボン・オフセットについて」、「J-クレジット制度について (データ集)」

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。