カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収・除去量の合計が実質的にゼロになることを目指す取り組みです。本記事では、カーボンニュートラルの概要や各国の政策、企業が取り組むメリット、課題について詳しく解説します。

※本記事は2024年12月時点の情報です。

カーボンニュートラルとは

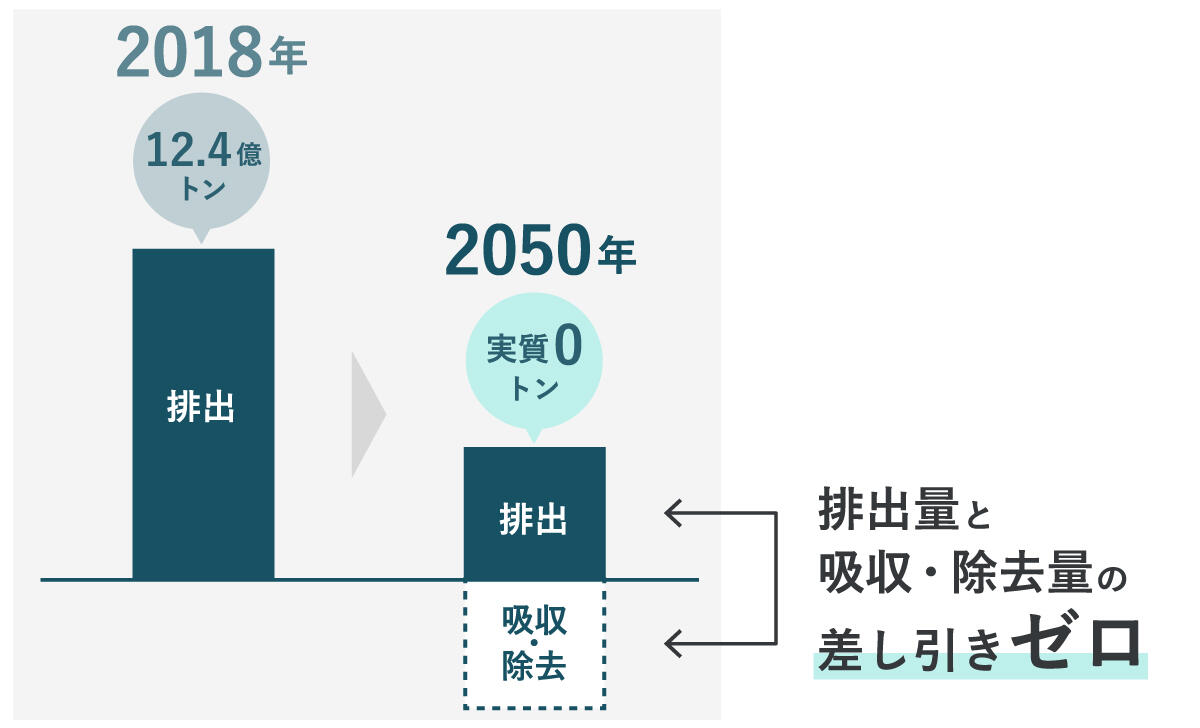

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を均衡状態にさせ、実質的に排出量をゼロにすることを目指す取り組みです。具体的には二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林管理や植林などによる吸収・除去量を差し引いて合計をゼロにします。

たとえば再生可能エネルギーの活用や電気自動車(EV)の普及は、排出量削減の代表的な取り組みです。森林育成は吸収量の増加に貢献するだけではなく水資源の保全や生物多様性の維持にも寄与し、さらに近年では、DAC(直接空気回収)技術などの先端的な二酸化炭素回収手法も注目されています。

▲国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」より GMO-PG 作成

カーボンニュートラルは気候変動対策として国際的に重要視されており、パリ協定においても温室効果ガスの均衡を目指す目標が掲げられています。現在、世界中の150を超える国や地域が2050年などの年限を決めたカーボンニュートラル達成を表明していて、さまざまな取り組みを推進中です。

なぜカーボンニュートラルが求められているのか

カーボンニュートラルが求められている理由は、地球温暖化の抑制のためです。世界の平均気温は工業化以前(1850~1900年)と比較して約1.1℃上昇しており、このままではさらなる気温上昇や気象災害のリスクが高まると予測されています。

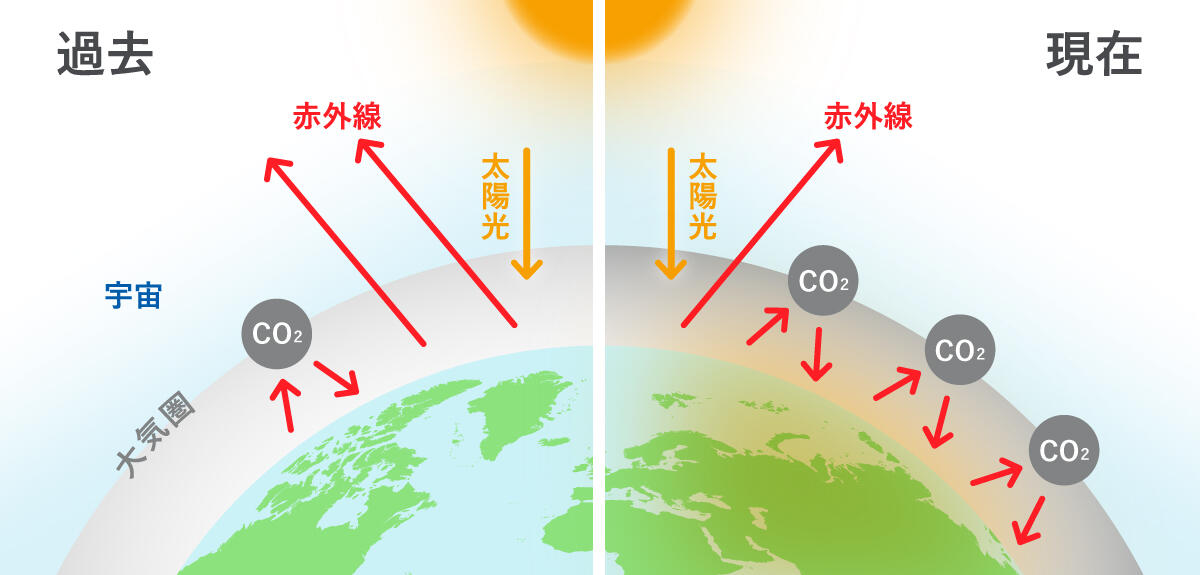

▲地球温暖化が起こる仕組み

日本でも1991年〜2020年の間に平均気温が1.35℃上昇し、豪雨や猛暑など、異常気象の頻発が懸念されています。気候変動は農林水産業や自然生態系だけでなく、健康や経済活動にも深刻な影響を与える可能性も否定できません。

原因となる温室効果ガスの排出は経済活動や日常生活に密接に関連しており、特にライフスタイルに起因する排出量は、日本全体の約6割を占めるといわれています。

カーボンニュートラルの実現は環境問題への対応のみならず、次世代の成長の原動力としても期待されています。そのため、個人や企業、自治体など全ての主体が協力し、持続可能な未来を築くために行動することが重要です。

カーボンニュートラル実現に向けた世界各国の動き

カーボンニュートラルの実現は、気候変動に対応するために世界中で重要視されています。2023年発行の国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の資料によると、各国はそれぞれの経済や環境状況に応じた目標と政策を掲げています。

ここからは主要国の取り組みを具体的に解説し、各国の政策の特徴やその背景について見ていきましょう。

※本記事は2024年12月時点の情報です。

日本の政策

日本政府は2020年、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目標に掲げ、分野横断的な政策を進めています。たとえばグリーン成長戦略は「経済と環境の好循環」を実現するための産業政策として、エネルギー転換や革新技術の開発を推進中です。

グリーンイノベーション基金事業では重点分野に対し、実証から社会実装までの取り組みを支援しています。さらに2021年に掲げた第6次エネルギー基本計画では、2030年までに2013年比で温室効果ガス排出量を46%削減する目標を設定しています。

アメリカの政策

アメリカは2050年までのカーボンニュートラル実現を目指し、2030年までに2005年比で50~52%削減する新NDC(国が定める削減目標)を2021年に発表しました。政策としては、再生可能エネルギーへの投資を増加させ、電気自動車(EV)の普及を加速させています。

また環境に優しい経済活動を推進しながら新たな雇用を生み出す「グリーンジョブ創出」や、インフラの脱炭素化にも取り組んでいます。

中国の政策

2020年に宣言した中国のカーボンニュートラルの政策は、2030年目標としてGDPあたりのCO2排出量を2005年比で65%削減し、2060年までにネットゼロを達成することです。国家気候変動適応戦略や第14次五ヵ年GHG排出抑制事業などを通じ、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの利用拡大にも取り組んでいます。

EUの政策

EUのカーボンニュートラルの政策は、2030年までに1990年比で少なくとも55%の削減を目指し、2050年までにカーボンニュートラルを実現することです。この政策は2021年に宣言されました。

気候変動対策と経済成長を両立させる「欧州グリーン・ディール」やその中核となる政策「Fit for 55」を掲げ、再生可能エネルギーの導入拡大やエネルギー効率改善、産業改革を進めています。

イギリスの政策

イギリスは2019年、2030年までに1990年比で少なくとも68%削減する目標を宣言し、2050年のカーボンニュートラルを目指しています。グリーン産業革命やカーボンバジェットの導入を通じて、国内での脱炭素化を強力に推進中です。

また気候変動委員会(CCC)を設置し、政策の進捗を監視・評価する体制を整えています。

ドイツの政策

ドイツは再生可能エネルギー分野での先進国として知られており、2030年までに1990年比で少なくとも55%削減、2050年のカーボンニュートラル達成を目標としました。これは2010年に宣言されたものですが、その後2021年に65%削減に目標を変更し、さらに達成目標時期も2050年から2045年に引き上げられました。

化石燃料や原子力発電に依存しないエネルギー供給体制の構築を目的とした「エネルギー転換政策」を軸に、再生可能エネルギーの導入拡大やエネルギー効率の向上に取り組んでいます。

インドネシアの政策

インドネシアは森林資源を活用した排出削減策を重視しており、再生可能エネルギーの導入にも積極的です。2021年に政府は2060年のカーボンニュートラルを宣言し、森林保護や再生エネルギー開発に力を入れています。

インドの政策

インドは2021年、2070年までにカーボンニュートラルを達成する目標を宣言し、非化石燃料由来のエネルギー容量を2030年までに500GWに拡大する計画を進めています。再生可能エネルギーの普及を目指す「国家水素ミッション」や、電動モビリティ推進のための「国家電動計画」を実施中です。

UAEの政策

UAEは中東諸国の中で最も積極的にカーボンニュートラルを推進しており、2050年までにゼロ排出を目指しています。UAEのカーボンニュートラル政策は、2021年に宣言されました。

持続可能なエネルギーシステム構築を目指した「UAEエネルギー戦略2050」のもと、再生可能エネルギーの割合を大幅に引き上げる計画を立てています。

サウジアラビアの政策

サウジアラビアは、2060年までのカーボンニュートラル達成を目標に掲げています。これは2021年に宣言されました。

サウジアラビアの気候変動対策のロードマップである「サウジグリーンイニシアティブ」では、再生可能エネルギーの導入や植林活動の強化を進め、国内外での温室効果ガス削減を目指しています。

カーボンニュートラルを実現する上での課題

カーボンニュートラルの実現には、先進国と新興国が直面する課題の解決が必要です。カーボンニュートラル実現に向けて、先進国が製造拠点を人件費の安い新興国へ移しているため、先進国の排出量は減少しているように見えます。

しかし製造拠点を移された新興国の排出量は増加しているため、新興国は現実的なCO2削減目標を設定するのが難しい状況です。

また排出量削減の検証も課題です。製造拠点の移転により排出量が減少したかのように見える一方で、地球全体の排出量が変わらない場合があります。そのためサプライチェーン全体で排出量を減らす取り組みが求められます。

企業がカーボンニュートラルに取り組むメリット

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みは、環境保護だけでなく、企業経営にもさまざまなメリットをもたらします。環境省が2021年に発刊した「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」による、5つのメリットをみていきましょう。

メリット1:優位性の構築

カーボンニュートラルへの取り組みは、環境問題への対応が求められるグローバル市場での競争力強化につながります。

大手企業はサプライチェーン全体の排出量削減を重視しており、脱炭素経営を進める企業は、取引先から評価されやすくなります。また排出量の見える化や削減目標の公表により、信頼性の高い企業として選ばれる機会が増えることも予想できるでしょう。

メリット2:光熱費・燃料費の低減

エネルギー効率の改善や再生可能エネルギーの導入は、企業の光熱費や燃料費の削減に直結し、光熱費・燃料費を低減できます。

省エネ設備の導入やプロセスの最適化により、長期的なコスト削減が期待できるでしょう。また再生可能エネルギーの調達が進むことで、エネルギーコストの安定化にも貢献できます。

メリット3:知名度や認知度の向上

知名度や認知度の向上も、カーボンニュートラルに取り組むメリットです。環境保護に積極的に取り組む企業はメディアや自治体からの注目を集められるため、認知度やブランドイメージの向上につながります。

特に中小企業において先進的な取り組みはPRになるため、新規顧客の開拓や取引先の拡大につながることも期待できます。

メリット4:働く人のモチベーション向上や人材獲得力の強化

働く人のモチベーション向上や人材獲得力の強化も可能です。企業が環境問題に取り組む姿勢を示せば働く人のモチベーションは向上し、企業への信頼が強まります。

また環境意識の高い求職者から評価されやすくなり、優秀な人材の獲得にもつながるでしょう。こうした取り組みは、自身と企業の価値観がどれだけ合致するかなどを重視した若い世代からの支持を得る際に有効です。

メリット5:資金調達における優位性獲得

金融機関は、環境対応に積極的な企業への融資条件を優遇するケースが増えており、資金調達もしやすくなります。

たとえば温室効果ガス排出量の削減や再生可能エネルギー生産量、または使用量に関する目標達成度に応じて貸出金利が変動する「サステナビリティ・リンク・ローン」のような融資商品は、脱炭素目標の達成度合いに応じた金利優遇を提供しています。

環境対策を進める企業は資金調達の面でも、優位性をもつことができるといえるでしょう。

カーボンニュートラルについてまとめ

カーボンニュートラルは、気候危機を回避し持続可能な社会を実現するために、世界各国や企業が取り組むべき重要な課題です。各国は独自の政策や目標を掲げ、温室効果ガスの排出削減と吸収強化を進めています。

企業にとってもカーボンニュートラルは、競争力の強化やコスト削減、認知度向上など多くのメリットをもたらします。持続可能な未来を築くには、国際的な協力と全主体の参加が不可欠であるため、個人と企業、政府がそれぞれの役割を果たし、地球規模での連携を強化していきましょう。

※参考:技術戦略研究センター(TSC)「COP28に向けたCNに関する海外主要国(米・中・EU・英・独・インドネシア・インド・UAE・サウジアラビア)の動向」

※参考:環境省「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。