高齢ドライバーによる事故や高齢者が移動手段を失うことへの不安。高齢化が進む中、こうした問題を身近な課題として感じている方も多いのではないでしょうか。

GMOペイメントゲートウェイ(以下、GMO-PG)は、2025年1月16日に開催された「ODPOデータ活用アイデアコンテスト」にて、「路線バスの乗降客情報を活用した高齢者にやさしいまちづくり」をテーマにキャッシュレスソリューションを提案しました。その革新的なアイデアが高く評価され、(二次審査)において最上位となる「優秀者」に選定されました。

本記事では、インダストリーソリューション本部 金融営業部の一柳による登壇内容を書き起こし形式でご紹介します。免許返納後も安心して暮らせる仕組みや、データを活かした公共交通のあり方についてお伝えします。

全体概要

ご家族の中にご高齢の方がいらっしゃって、免許を返納すべき年齢になってもなかなか返納してくれず困っている、あるいは「いつ交通事故に遭うのか心配だ」と感じている、そんな状況はないでしょうか。共感いただける方も多いのではないかと思います。

私は現在東京で働いていますが、生まれ育ちは大阪府大阪市で、大阪に80代の祖父がおります。その祖父が「いつ事故に遭ってしまうのか」「誰かを巻き込んでしまわないか」と心配していました。それは、以前祖父の車に同乗したとき、ブレーキを踏むスピードがそれまでよりも遅くなっていると感じることがあり、「そろそろ免許を返納してほしいな」と思っていたからです。

そんな祖父も、2年前にようやく免許を返納しました。ただ、それで終わりではありません。今度は「いつ買い物難民になってしまうのか」といった不安が出てきました。というのも、地元では路線バスがかなり減っていて、日常の移動手段に困るような状況が起きつつあります。

私たち(GMO-PG)が目指しているのは、高齢者が安心して免許を自主返納できて、家族もその暮らしを安心して見守れるような社会です。そういった未来を実現したいという思いから、今回のご提案をさせていただいています。

現状の問題

ここからは、私たちが注目した社会的な課題についてご説明します。

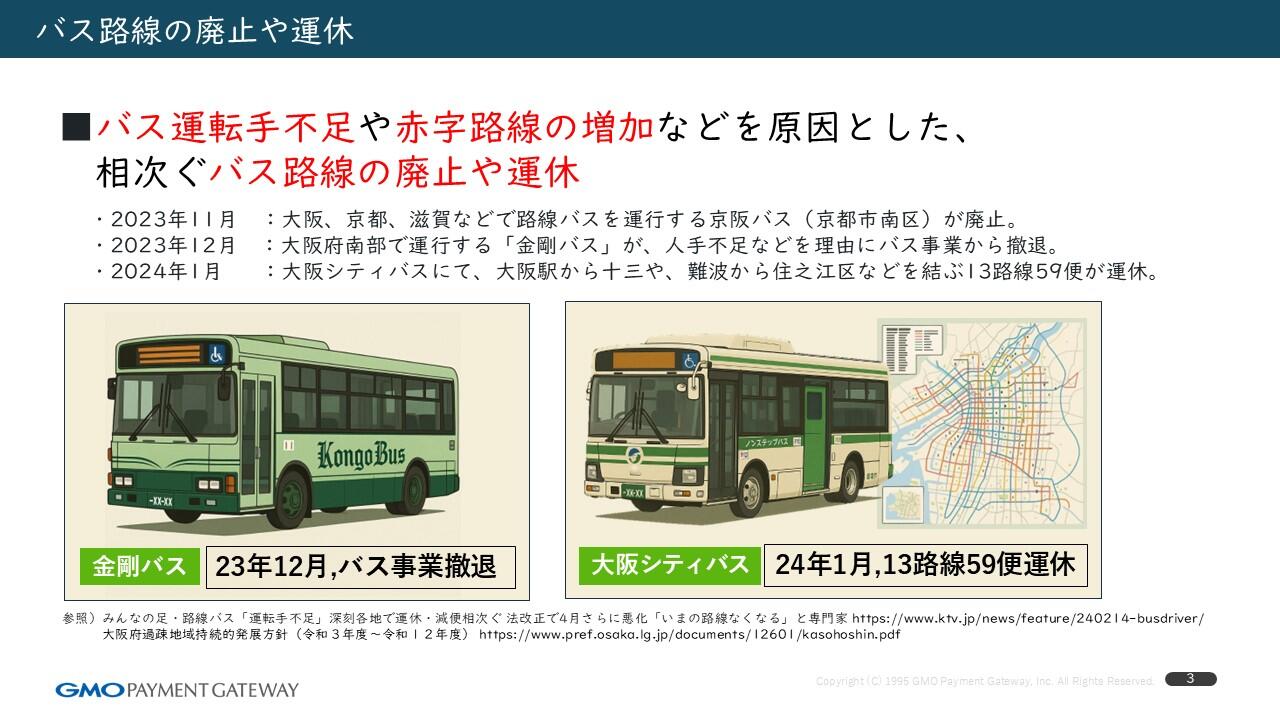

まず、大きな問題となっているのが「路線バスの廃止」や「運休」です。具体的な事例としては、金剛バス様や京阪バス様などが挙げられます。いずれも、赤字経営が続いたことにより、路線の廃止が進められています。

さらに、最近ではインフルエンザが大きく流行しています。このような感染症の影響で運転士が確保できず、運行を継続できないというケースも見られます。右側の画像にもあるように、過去にも同様の理由で運休が発生した事例があります。

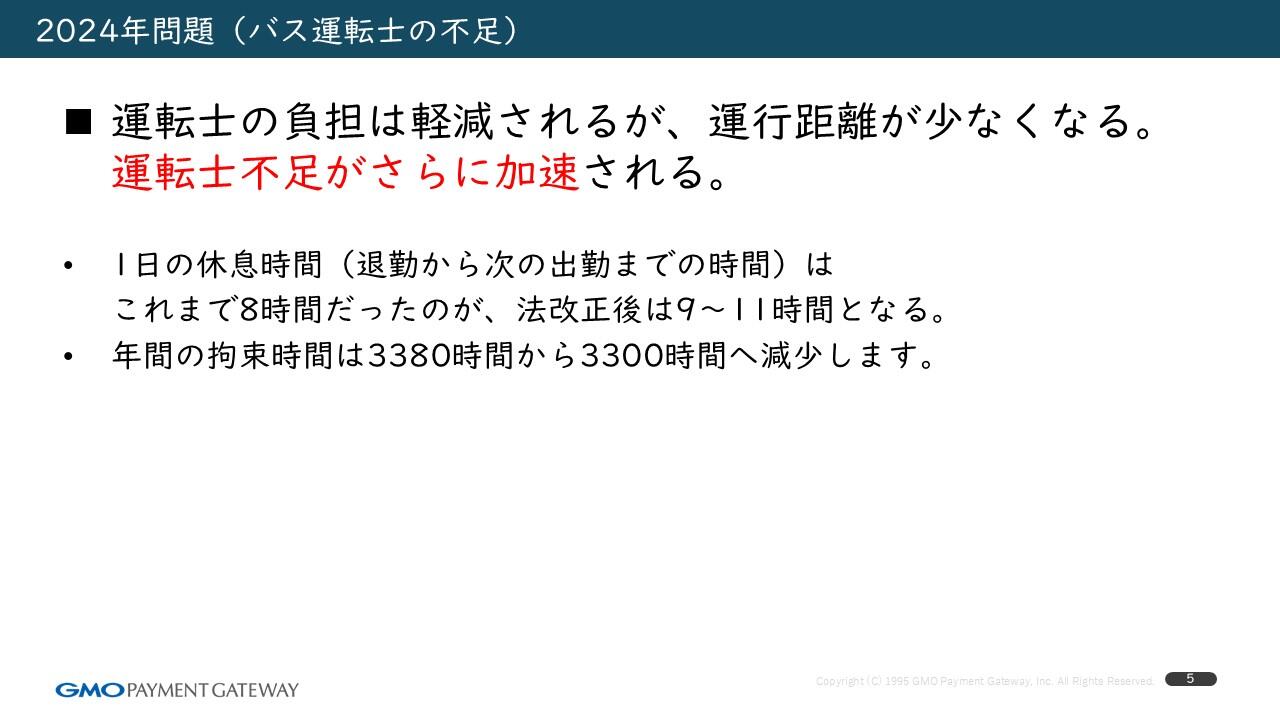

加えて、2024年問題も見過ごせません。これは、法改正によって運転士の残業時間が制限されるようになったことで、今後さらに運転士不足が深刻化することが懸念されているものです。

このような二つの要因、路線の廃止・運休と、2024年問題による運転士不足があるにもかかわらず、高齢者にとってバス路線は必要不可欠な存在です。まさに「高齢者のインフラ」と言えるでしょう。

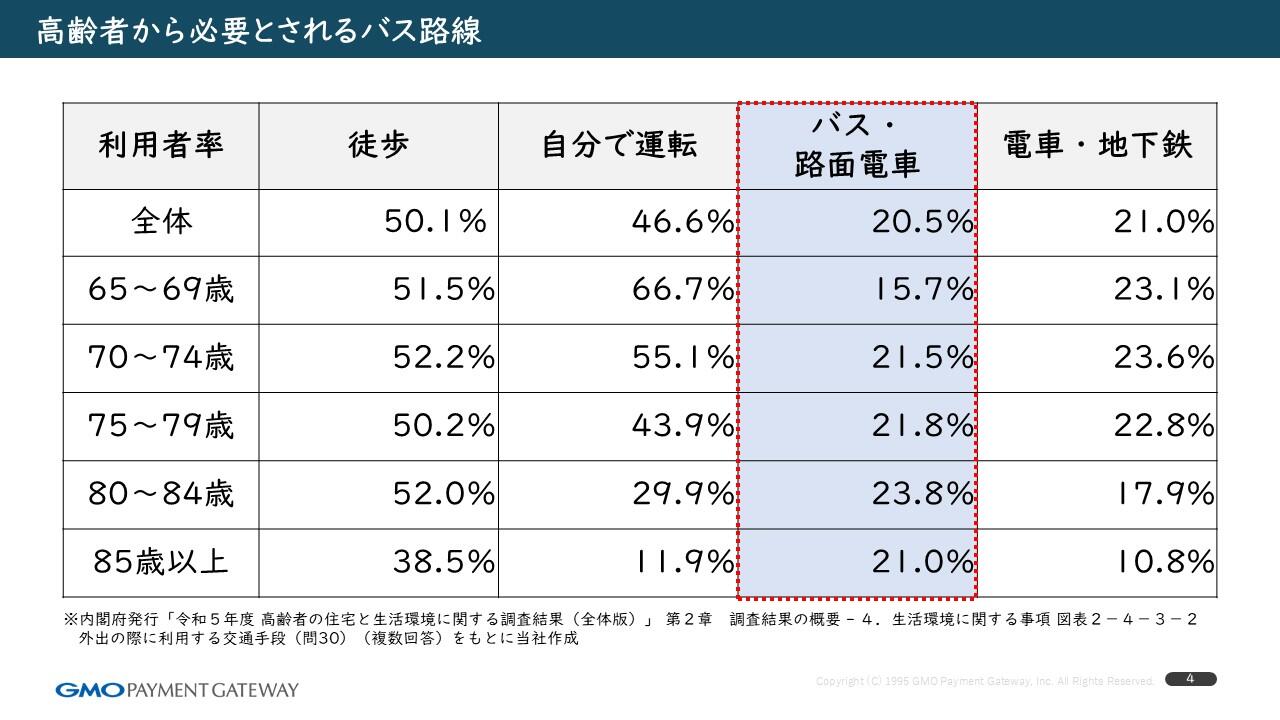

こちらのグラフの赤枠にご注目ください。「バス・路面電車」「電車・地下鉄」という項目が並んでいますが、バス・路面電車は電車・地下鉄と同程度に「必要とされている」と回答されており、これは注目すべき点です。特に、現在はバス路線が減っているにもかかわらずこの数値が維持されていることから、もしバスの利便性が向上すれば、この割合はさらに高まると考えられます。

さらに、80~85歳の高齢者の層を見てみると、電車や地下鉄よりもバス・路面電車を「必要」とする割合が高くなっています。これは、階段の上り下りが必要な鉄道よりも、段差なく乗り降りできるバス・路面電車の方が、体への負担が少ないためだと考えられます。

現在60~79歳の人たちも、今後は80歳以上になっていきます。高齢化がますます進む中で、バス・路面電車の必要性は今後さらに高まっていくはずです。

このように、「バス路線の廃止・運休」「2024年問題」「高齢者インフラとしてのバスの必要性」といった課題をふまえ、私たちはタッチ決済による乗車と、それによって得られるデータの利活用によって、持続可能な交通網を整備し、高齢者の暮らしを守る施策を提案したいと考えています。

実施事業概要

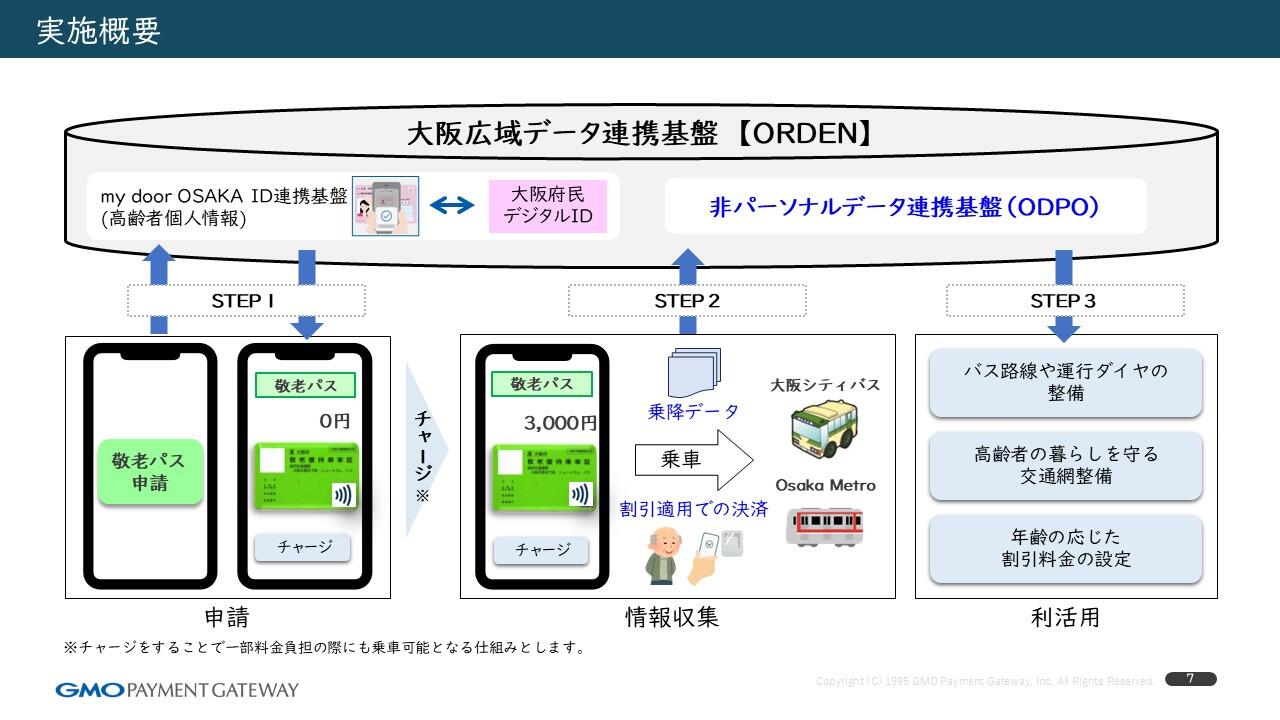

こちらが、今回ご提案する取り組みの全体像を示した図です。このあと、ステップ1からステップ3まで順を追ってご説明いたします。

まずステップ1です。現在、大阪府様では「ORDEN」という仕組みを運営されており、図の左上にある「my door OSAKA」では、大阪府内の高齢者の情報を管理されています。今回は、その情報をご提供いただき、敬老パス(大阪市に住所のある70歳以上で条件を満たす方が利用できる敬老優待乗車証)の対象となる方を特定します。

敬老パスは、スマートフォン上で発行されるバーチャルカードとして提供します。こちらには、VISA様やJCB様といった国際ブランドを活用する想定で、プリペイドチャージ式を採用します。

続いてステップ2では、敬老パスの利用シーンと、そこから得られるデータの取得についてご説明します。

敬老パスの利用方法は、皆さんがスマートフォンで「ピッ」とタッチして支払いをするのと同じようなイメージです。この仕組みによって得られたデータは、高齢者の個人情報にフィルターをかけた統計データとして整形し、どのタイミングで・どの駅が利用されたかといった情報をODPOに還元することを想定しています。

最後にステップ3、データの利活用についてです。

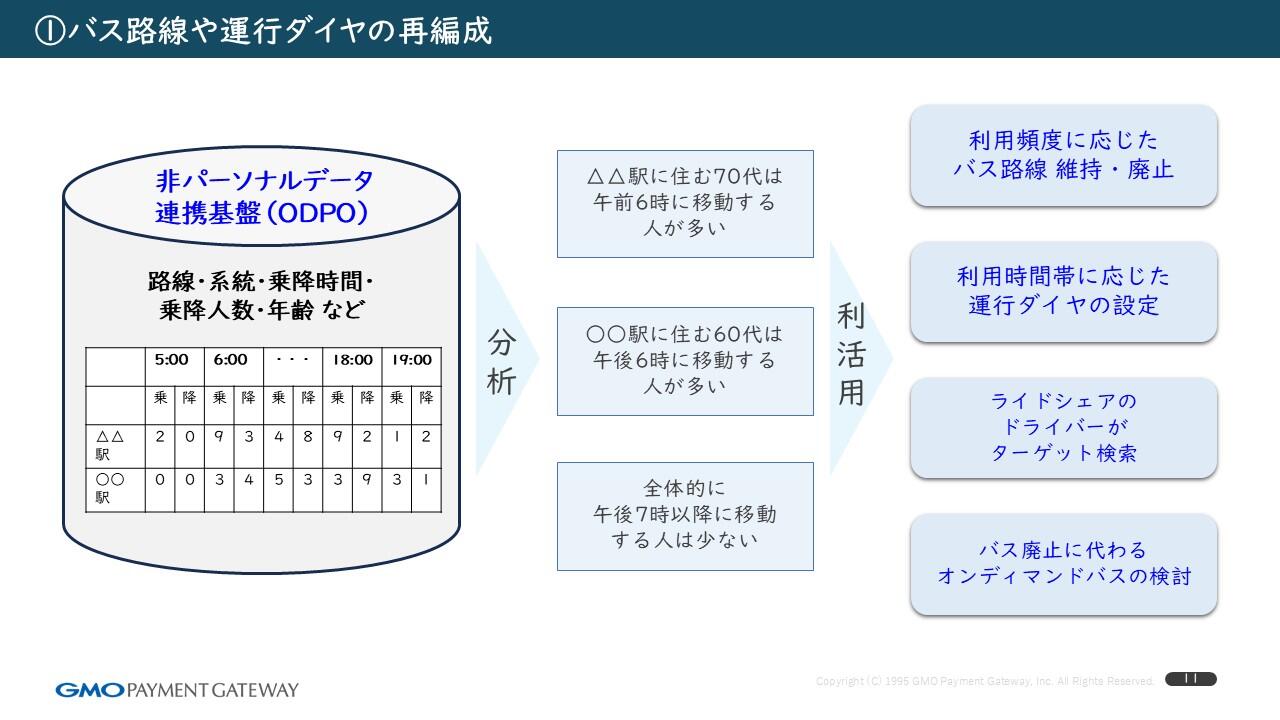

取得したデータは、バス路線や運行ダイヤの再整備に活用できるほか、現在導入が進んでいるライドシェアやオンデマンドバスといった新しい移動サービスの運営にも役立てられると考えています。

本事業にて収集するデータの利活用

こちらの図では、バスの路線や系統などを例として挙げています。分析を行うことで、「高齢者がどの駅をよく利用しているのか」といった傾向が可視化されると考えています。

その結果、利用頻度が高いエリアにはバス路線を維持する、一方で利用が少ないエリアではオンデマンドバスに切り替えるといった判断に活かすことができます。

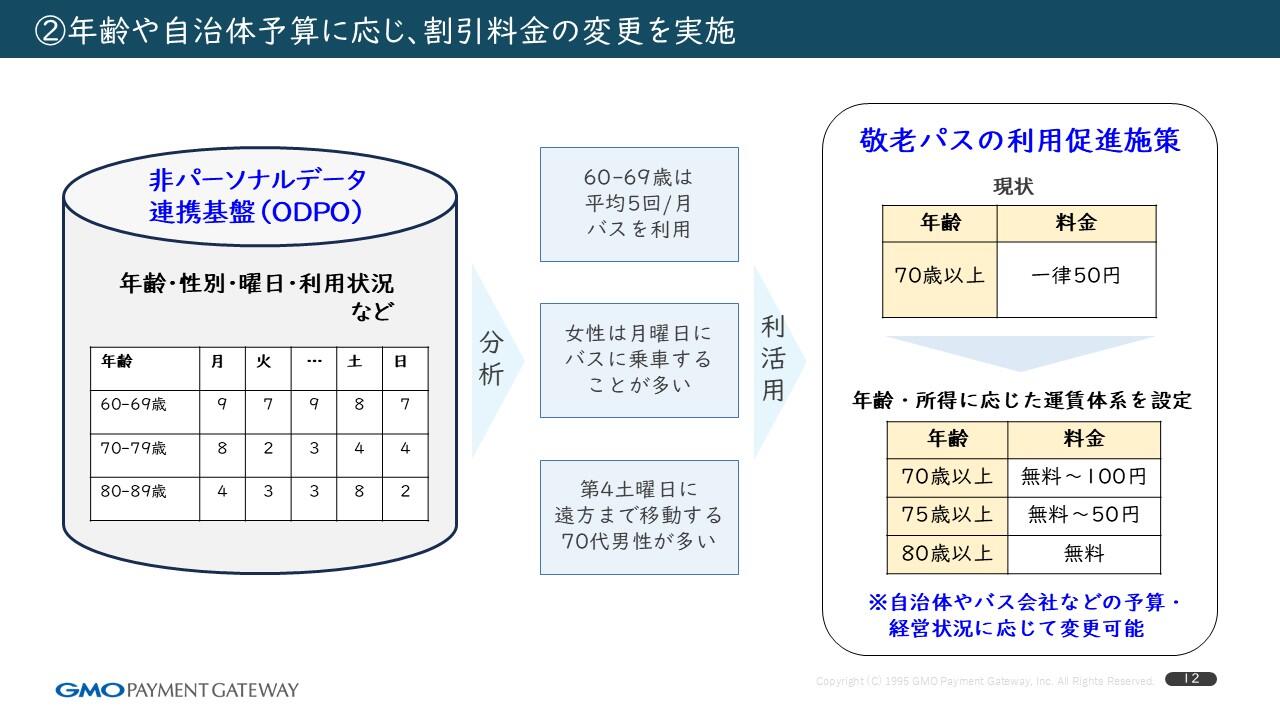

また、年齢層や自治体の予算に応じて割引率を柔軟に変更する施策にもつなげられると考えています。

たとえば現在、大阪府では70歳以上の方が一律50円でバスを利用できるようになっています。しかし、もし「80代の方の免許返納率を上げたい」といった課題があれば、80歳以上の方はバスを無料にする代わりに、70〜74歳の方には80円や100円の負担をお願いする、といった施策を設計することも可能です。

このように、自治体様やバス会社様の予算状況に応じて割引率を調整できる仕組みとすることで、柔軟性と利便性の高い制度設計ができると考えています。

実現にあたっての課題と解決策

ここまでご提案してきた内容について、実現に向けて想定される課題と、その解決策について整理しました。

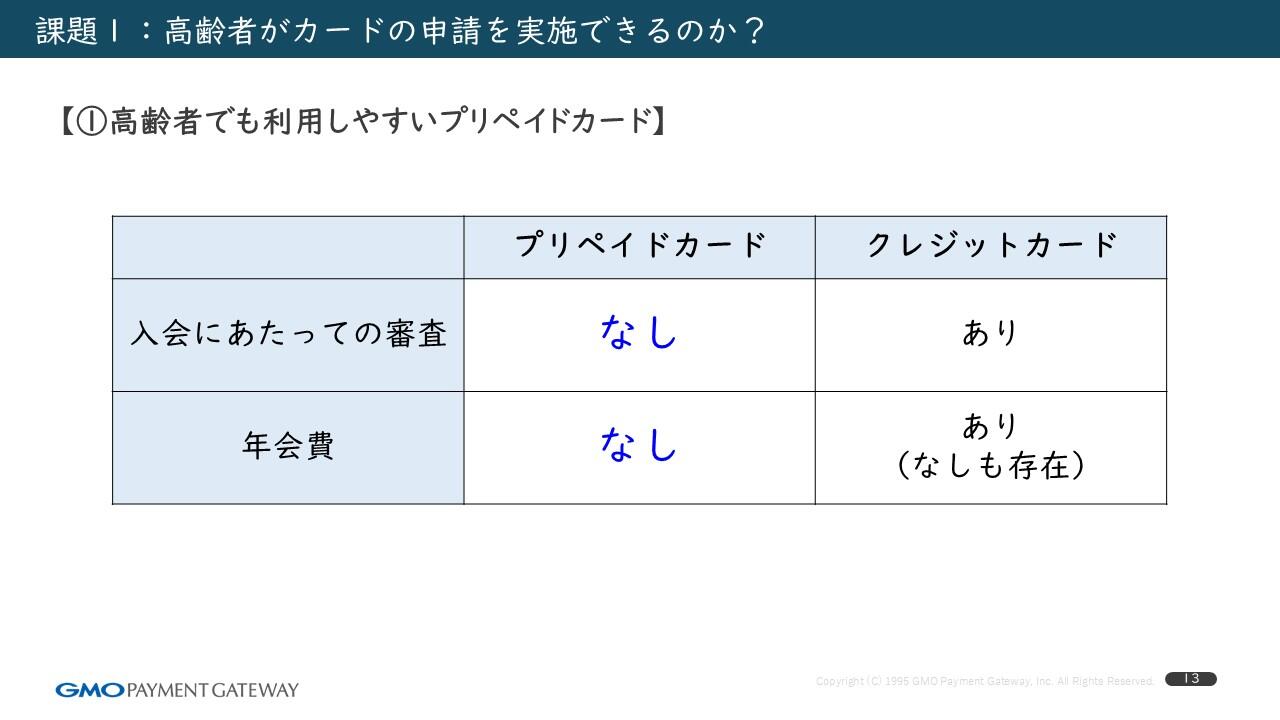

まず一つ目の課題は、「高齢者の方々が本当にこういったカードを発行できるのか?」という点です。今回使用を想定しているのはクレジットカードではなく、プリペイドカードです。クレジットカードの場合、申請時に審査が必要であったり、年会費が発生することもありますが、プリペイドカードにはそういった負担はありません。そのため、高齢者でも簡単に申請・利用が可能です。

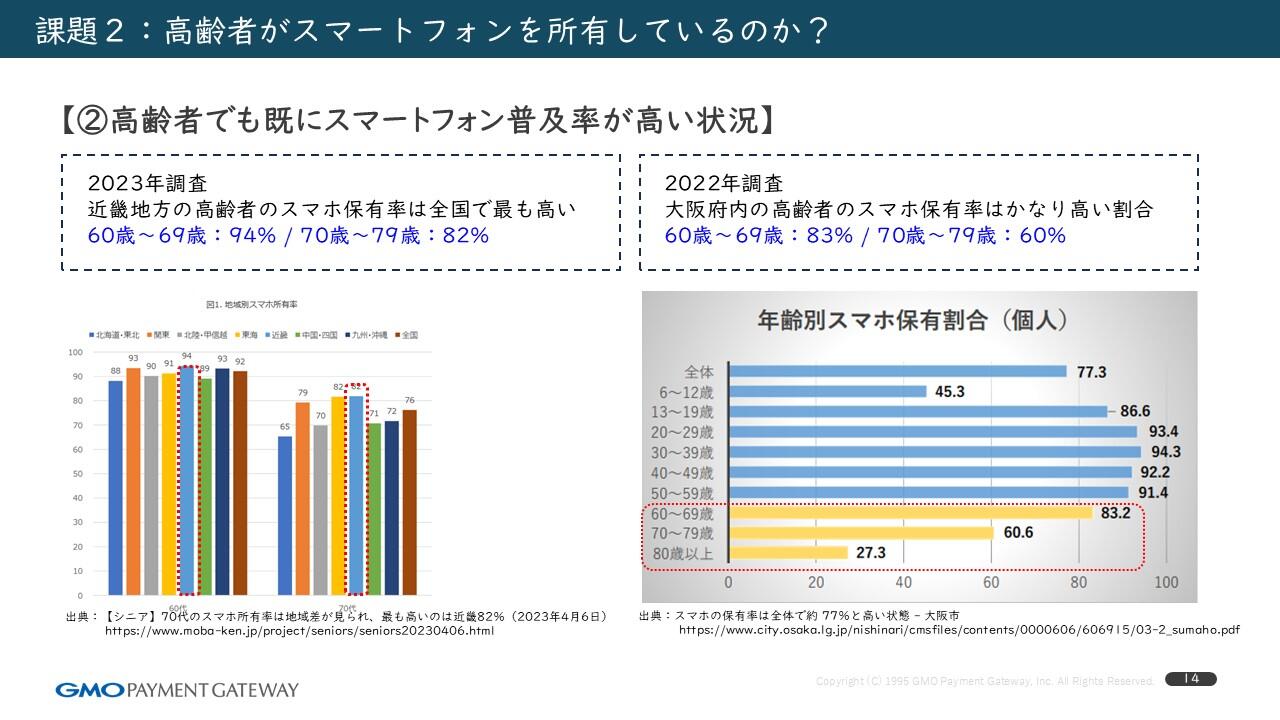

次に、「高齢者の方々がスマートフォンのタッチ機能を使いこなせるのか?」という点が懸念として挙げられるかもしれません。

これについては、近畿地方のデータを参照すると、60~69歳では94%、70~79歳でも82%と、非常に高い割合でスマートフォンが普及しています。また、このグラフには載っていませんが、InstagramやLINE、ネットショッピングなど、スマートフォンの機能は高齢者の間でもかなり活用されているというデータもあります。

実際、私の祖父母も80代後半になりますが、LINEを始めたり、Instagramを使っていたりと、スマートフォンを日常的に利用しています。そうした状況を踏まえると、スマホをかざしてタッチするだけのシンプルな機能であれば、利用に関するハードルはそれほど高くないと考えています。

本事業のさらなるメリット

ここからは、本事業によって得られる付加的なメリットについてご紹介します。

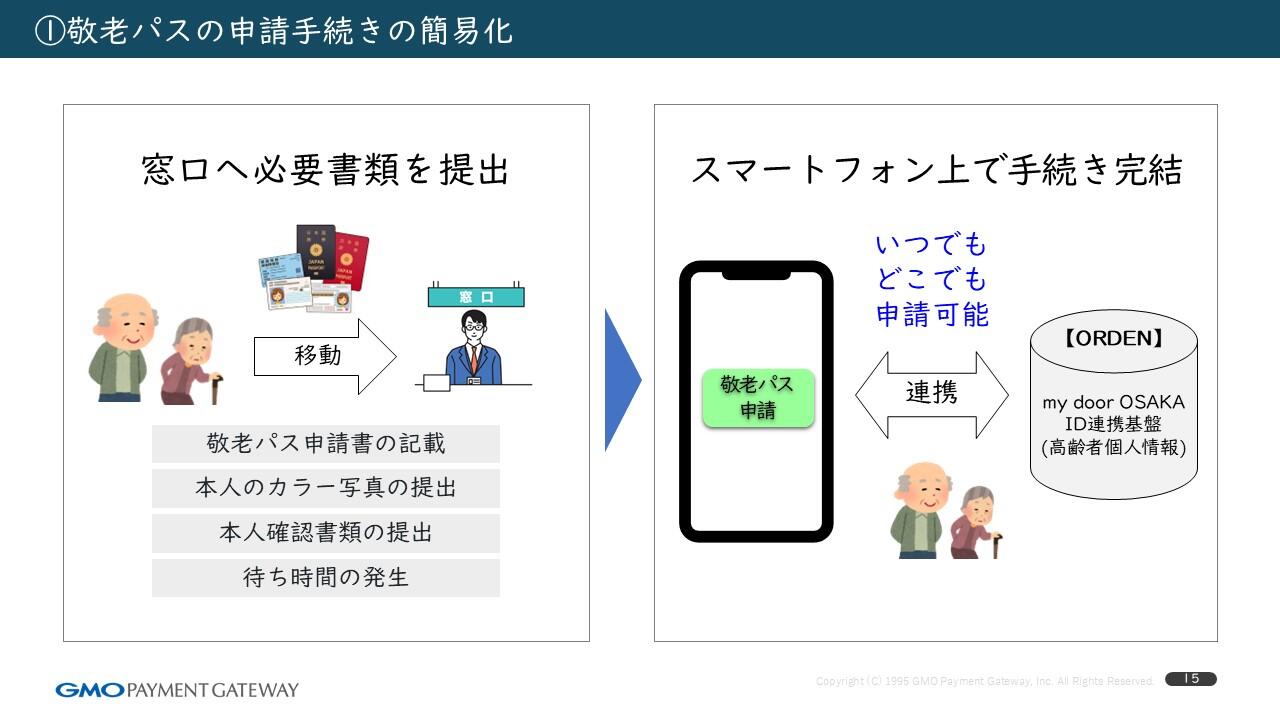

まず一つ目は、敬老パスの申請が大幅に簡素化されるという点です。現在、敬老パスを申請するためには、はがきを書いて提出し、本人確認書類やカラー写真を持って窓口に行かなければなりません。また、窓口での申請後も待ち時間が発生するなど、申請には手間と時間がかかっているのが現状です。

しかし本事業により、スマートフォン上での申請・利用が可能になれば、自宅にいながらいつでも手続きができるようになります。これにより、より多くの高齢者が敬老パスを気軽に申請できるようになると期待しています。

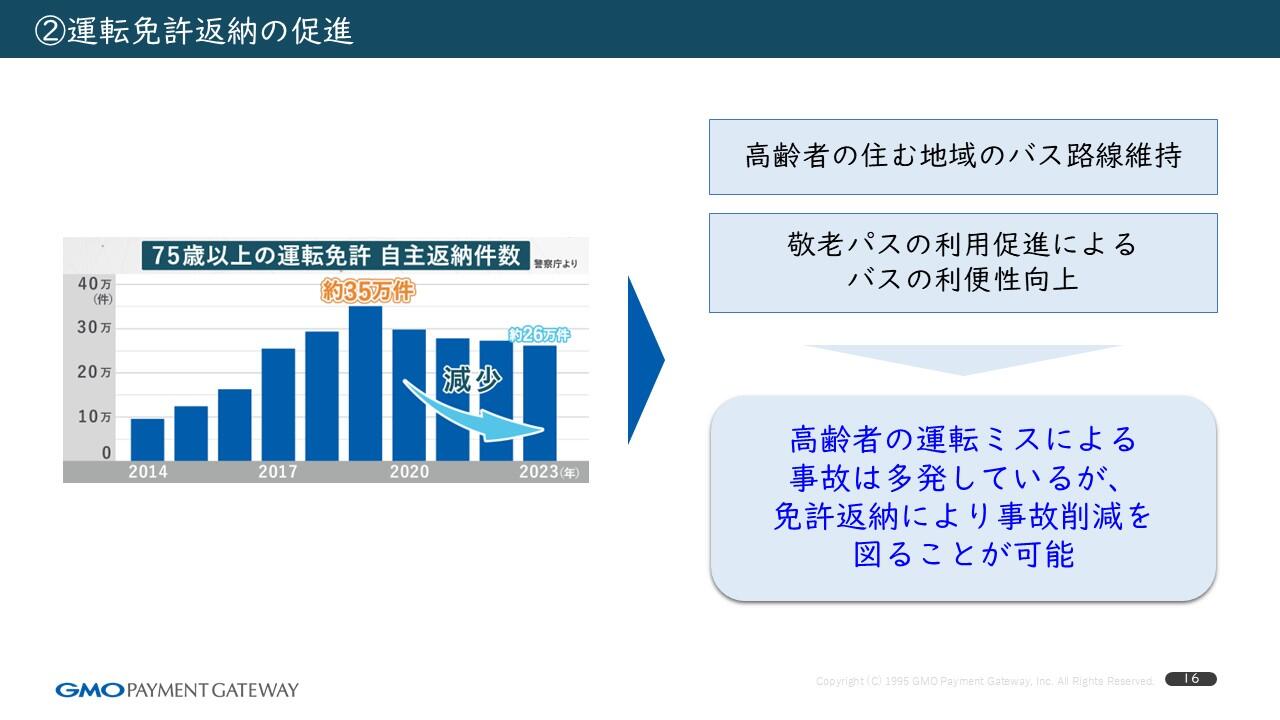

二つ目は、免許返納数の向上です。2019年までは返納数が上昇傾向にありましたが、現在は減少に転じています。今回のように、敬老パスを便利に使える環境を整えることで、高齢者が免許を自主返納しやすくなると考えています。結果として、高齢者による交通事故の削減にもつながることが期待されます。

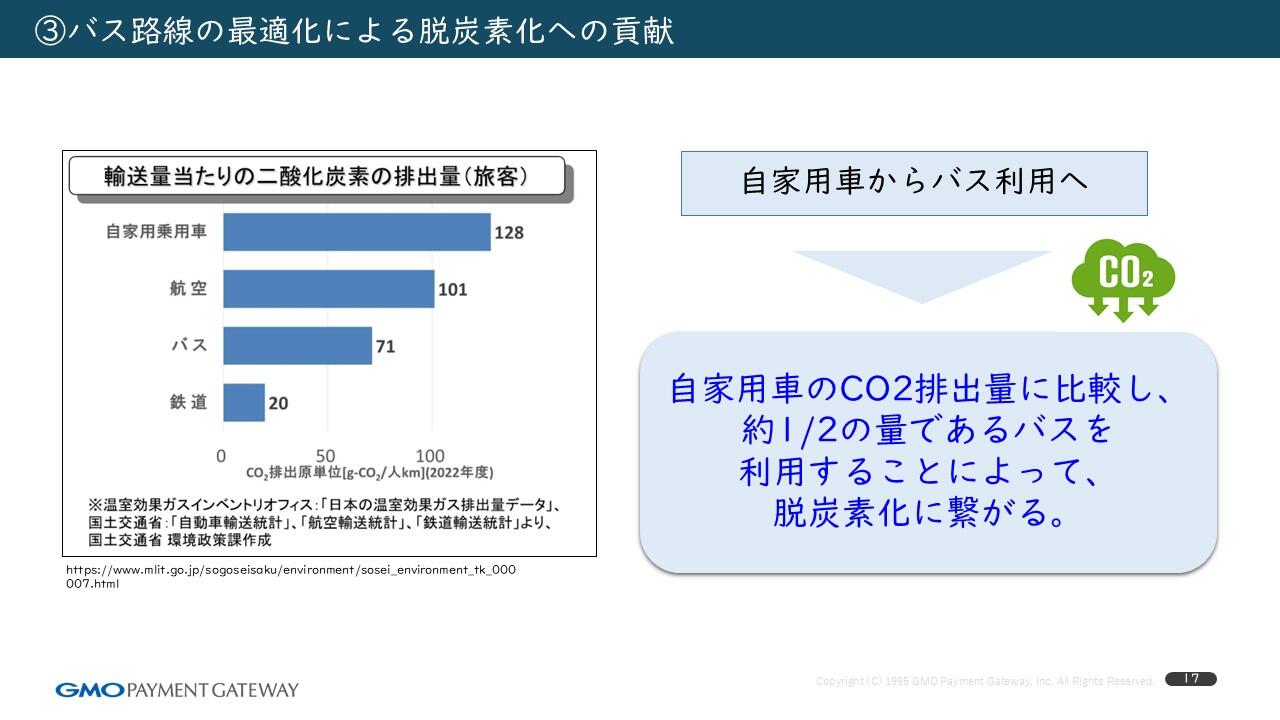

三つ目は、脱炭素化への貢献です。これは不随的な効果ではありますが、非常に重要なポイントです。バスのCO₂排出量は、自家用車と比べて約半分程度に抑えられています。現在、自家用車を利用している人がバスに乗り換えることで、環境負荷の軽減=脱炭素社会への一歩につながると考えています。

本事業の実施体制

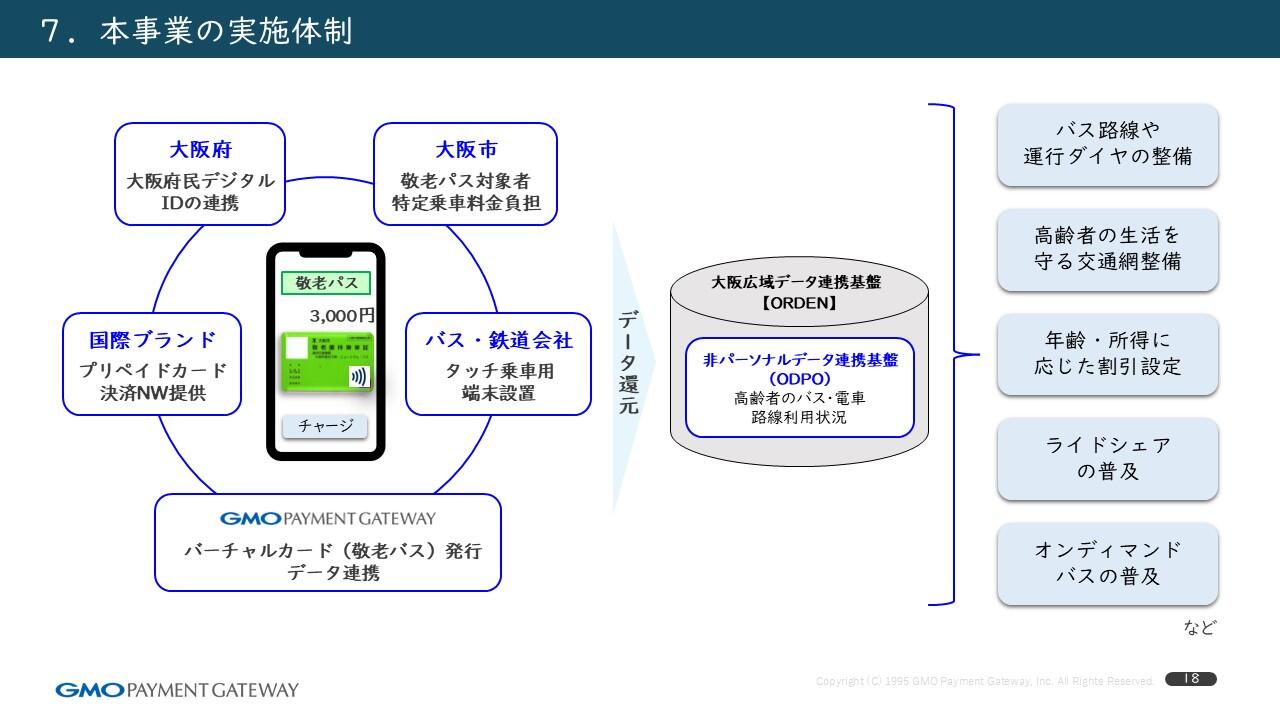

本事業を進めるにあたり、私たちが想定している実施体制についてご説明します。

左上の図にも示しておりますが、まず大阪府様には、「ORDEN」を通じて高齢者の個人情報を管理いただいており、その情報を本事業でもご連携いただく形を想定しています。

また、大阪市様には、敬老パスの発行主体としてご協力いただくことを想定しております。

そして、実際に敬老パスをバーチャルカードとしてスマートフォン上に発行するにあたり、私たちのほうで国際ブランドの決済ネットワーク(例:VISA様、JCB様など)を活用し、カード発行を担います。

次に、パスの利用に関しては、バス会社様や鉄道会社様にてタッチ決済用の端末を設置いただく必要があります。鉄道会社様の中には、すでにタッチ決済の仕組みを導入済みのところもございますが、今回の取り組みではそのような仕組みをバスにも展開していくことをイメージしています。

また、利用データの連携については、当社が裏方としてサポートさせていただきます。安全かつ円滑にデータを取り扱い、必要な形で関係各所と連携できる体制を整えます。

最終的に、取得したデータを利活用する主体としては、バス会社様や自治体様を想定しています。繰り返しになりますが、たとえばバス路線や運行ダイヤの再整備、あるいはライドシェアやオンデマンドバスの導入促進策などに役立てていただけると考えています。

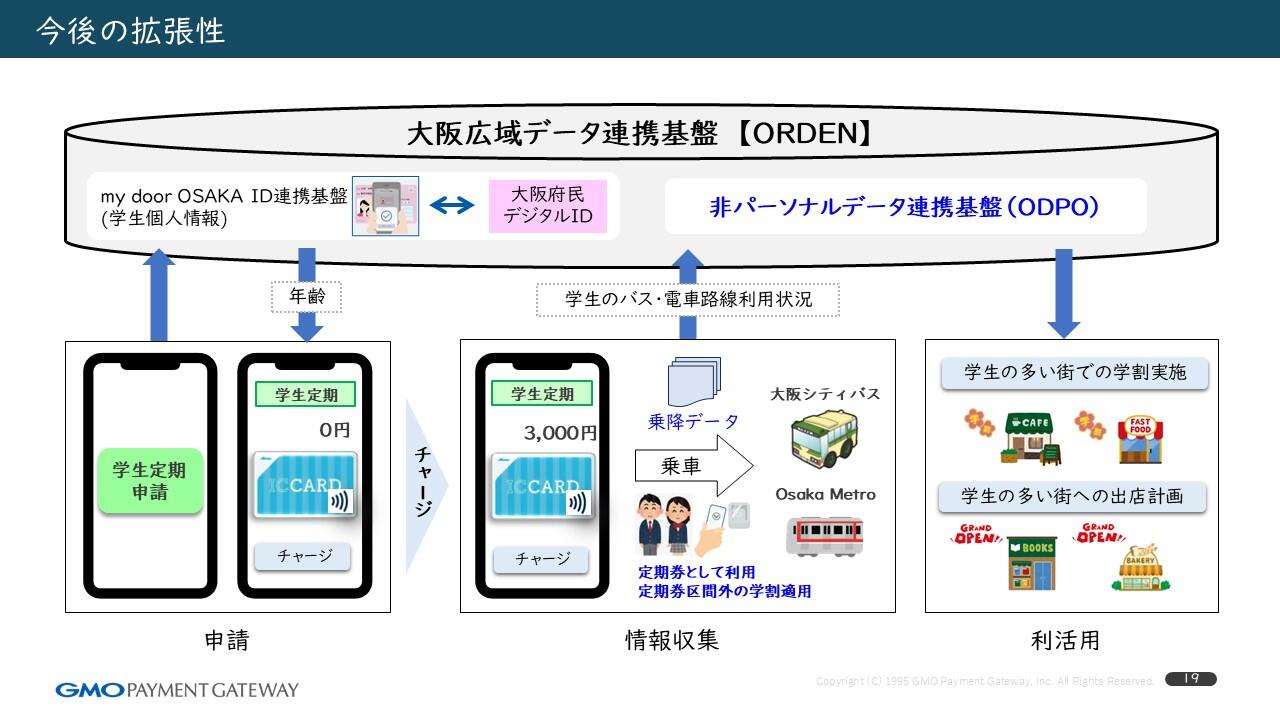

今後の拡張性

最後に、本事業の今後の拡張性についてご説明いたします。

ここまでは「敬老パス」をテーマにお話ししてまいりましたが、同様の仕組みを使えば、学生定期をバーチャルカードとして発行するといった展開も可能だと考えています。

ステップ1からステップ3までの流れは同様で、違いが出てくるのはデータの利活用方法です。たとえば、「どの駅で学生が乗り降りしているか」「どの地域に多くの学生が住んでいるか」といったデータが取得できれば、学生が多く住むエリアで学割施策を実施したり、学生向けの新店舗を出店したりといった活用が考えられます。

また、本資料では触れておりませんが、将来的にはインバウンド施策にも応用できると考えています。今回のご提案では国際ブランドを活用しており、訪日外国人がバスや電車でタッチ決済を利用することで、観光動向や移動パターンの可視化が可能になります。これにより、観光施策にも活かすことができるでしょう。

まとめ

今回ご提案させていただいた内容をまとめます。

現状、バス路線の廃止・運休が進む一方で、高齢者にとってはバスが必要不可欠な移動手段であり、交通インフラの維持・再構築が求められています。

私たちのご提案は、敬老パスをスマートフォン上のバーチャルカードとして発行し、タッチ決済による乗車データを取得。そのデータをODPOに還元し、バス会社様や自治体様がその情報をもとに路線やダイヤを再整備することで、高齢者の方々にとって暮らしやすい交通網を実現するというものです。

この仕組みを導入することで、高齢者に優しいまちづくり、そして誰もが移動しやすい社会の実現につながると私たちは考えています。

大阪府様ではすでにVISA様とタッチ決済の取り組みが始まっており、割引率の向上なども進められています。こうした実績がある大阪府様であれば、本提案の実現可能性は非常に高いと、当社は考えております。

以上、当社からのご説明となります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。