AIエージェントとは、タスクの計画・実行を自律的に行うソフトウェアシステムのことで、さまざまな分野で活用され業務効率化やコスト削減が期待できます。この記事では、AIエージェントの概要や生成AIとの違い、種類・メリットなどをわかりやすく解説します。

AIエージェントとは

AIエージェントとは、AIモデルを外部ツールやAPIと統合し、タスクの計画・実行を自律的に行うソフトウェアシステムのことです。与えられた目標を達成するために、データを収集・分析し、意思決定から問題解決までの必要なアクションを一貫して担い、状況に応じて柔軟に適応できます。従来のチャットボットや音声アシスタントは主に定型的な対話にとどまっていたのに対し、AIエージェントは「推論↔行動」を往復させることで、対話中にAPIを呼び出して外部サービスを利用するなど、より高度なタスク遂行が可能になっています。

AIエージェントと生成AIの違い

AIエージェントと生成AIは、どちらも人工知能ですが、機能や役割が異なります。具体的な違いは、下表のとおりです。

| AIエージェント | 生成AI | |

| 役割 | 業務やタスクを自動で行う | データやコンテンツの生成をする |

| 自律性 | 状態管理と行動計画を内部で継続できるため、自律性は高い。長期的な目標や複数ステップのタスクを自律的に遂行可能。 | AIエージェントでも使用されているReAct(「推論↔行動」を往復させる新手法)やツール呼び出し機構を通じて、部分的に自律的に振る舞える。ただし、長期的なゴール管理や状態維持は不得意で通常は別モジュールに委ねられる。 |

| 機能 | データ分析、意思決定支援、問題解決、タスクの自動実行 など | テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成 など |

| 例 | カスタマーサポートのチャットボット、音声アシスタント、自動運転など | ChatGPT、Gemini、Claudeなど |

特に大きな違いは、AIエージェントはユーザーが設定したゴールに向かって能動的に働く一方、生成AIは利用者が指定したプロンプトに基づいて動く点です。両者は得意分野が異なるため、組み合わせることでより新しい分野への取り組みや業務効率化が可能になるでしょう。

AIエージェントの仕組み

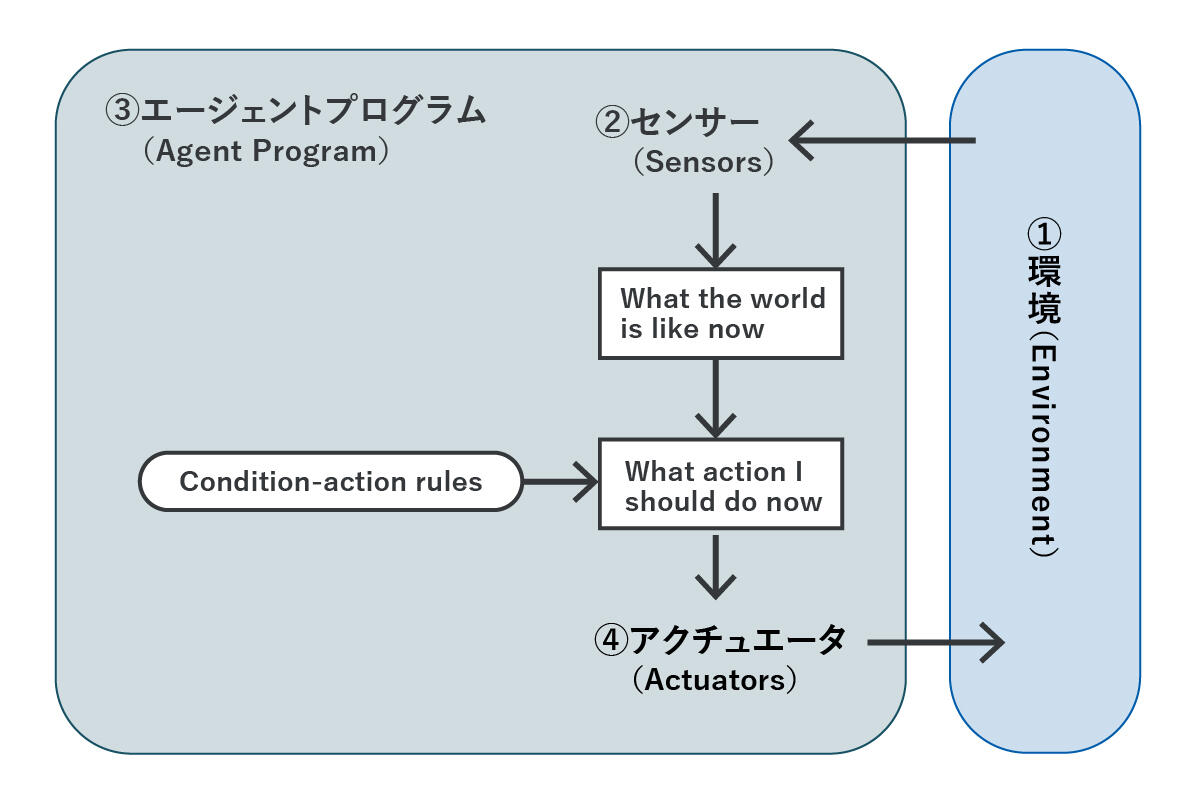

AIエージェントは、

①環境(Environment)をセンサー(Sensors)で知覚し、

②センサー(Sensors)から取得した情報を

③エージェントプログラム(Agent Program)が処理して意思決定を行い、

④アクチュエータ(Actuators)を通じて環境へ作用する

という4つの要素によって定義されます。これは、Russell&Norvigが提唱したインテリジェント・エージェントモデルを踏襲したものです。

▲「Artificial Intelligence: A Modern Approachby Stuart Russell and Peter Norvig」より当社作成

上記4つのコンポーネントが連携することで、AIエージェントは情報を処理し最適な行動を自律的に行います。

なお、AIエージェントは、MCP(Model Context Protocol)を使用することにより、外部システムと連携可能です。MCPとは、AIエージェントを外部データソースに連携できるプロトコルで、いわばUSB-Cポートのような存在といえます。Anthropicが提唱する共通規格で、AIと外部データソースを安全に接続する仕組みの一つです。

今までは、外部のデータに連携させるために専用のAPIやカスタムコネクタが必要でした。しかしMCPを使用すれば、ファイルシステムや企業内システム、外部API、データベースなどとシームレスに連携することができ、情報を効率的かつ柔軟に活用できるようになるでしょう。

今後、より高度なタスクを自動化していくうえで、MCPは重要な基盤の一つになると期待されます。

関連記事:公式MCP対応で示すAIに任せる"決済領域"―決済サービスプロバイダーが果たすべきAI時代の役割―

AIエージェントの特長

ここでは、AIエージェントの特長を紹介します。

人の手を介さず自律性を保てる

AIエージェントの核心的な能力は、自律的な意思決定にあります。事前に設定された目標達成のため、環境の変化を観測しつつ、自身の計画を動的に更新し能動的に行動を選択できる点で、単一の生成AIとは根本的に異なります。

優先順位を自身で管理し、より最適な行動を選択・実行できるため、効率的にタスクを進めることが可能です。

継続的に学習をする

AIエージェントは、一度導入して終わりではありません。報酬関数の設計と適切なフィードバックループを組み込むことで、過去のタスク経験を学習しながら自己改善を続けます。

ただし精度の向上は稼働時間の長さだけでは保証されず、高品質なデータと明確な評価指標が揃って初めて行動選択がより正確になり、業務効率の向上につながります。

AIエージェント同士を連携できる

AIエージェントは、単一だけでなく、複数のエージェントを連携できるマルチエージェント・システム(MAS)を構築できます。個々のAIエージェントでは対応しきれないことも、それぞれ特性を活かすことで、複雑なタスクにも対応可能になります。

24時間対応が可能

人は休憩が必要ですが、AIエージェントは必要ありません。インフラが稼働している限り、AIエージェントは24時間体制で応対ができるため、夜間・休日シフトの人員を最小化できるでしょう。

カスタマーサポートのような早急に回答が欲しい場合であっても、AIエージェントであれば時間を気にせず対応できます。

AIエージェントの種類

AIエージェントは、一般的に「単純反射」「モデルベース反射」「目標ベース」「効用ベース」「学習エージェント」の5つに分けられ、特定の目的や環境に合わせて設計されています。上記5種類に加え、近年は6つ目として「階層型」も主流になりつつあります。ここでは上記6つのAIエージェントを解説するので、参考にしてください。

単純反射エージェント

単純反射エージェントは、AIエージェントの中でも比較的シンプルな構造です。現在の状態に直接反応して、事前に定義されたルールに基づき行動する点が特長です。自動応答のチャットボットなどに使用されます。

モデルベース反射エージェント

モデルベース反射エージェントは、モデルベース条件反射エージェントと呼ばれる場合もあります。反射エージェントに比べると複雑なエージェントです。

単純反射エージェントの場合、現在の状態だけに反応していましたが、モデルベース反射エージェントでは過去の経験や環境の変化も考慮して行動できます。自動運転や画像のレコメンド機能、お掃除ロボットなどに活用されています。

目標ベースエージェント

目標ベースエージェントは、目標達成に向けて自発的に行動するAIエージェントです。目標を達成するためにどうするべきかを、予測し、推論に基づいて行動を決めていきます。たとえば自動運転のルートを決めたり、参加しやすい時間帯を見つけられたりするスケジュール調整機能などに活用されています。

効用ベースエージェント

効用ベースエージェントは、目標達成だけでなく良い結果をもたらそうとするAIエージェントです。複数の選択肢の中から、リスクを考慮して最適かつ良い方法で目標を達成します。

AIトレーダーや燃費、渋滞を考慮するナビシステムなどが該当します。

学習エージェント

学習エージェントは、継続的に学び、時間の経過とともに自身の性能を向上できるAIエージェントです。ルールに依存することなく、過去の経験を次回へつなぎ、最適な行動を取れるようになっていきます。

対戦型のAIプレイヤーや生産ラインの最適化、予約管理など、さまざまな分野で活用可能です。

階層エージェント

階層エージェントは、マルチエージェント・システムの一種です。上位層のエージェントが下位層エージェントに指示を出し、それぞれのタスクをこなします。

単一のエージェントでは難しい、複雑で大規模なタスクに適しており、スマート工場や自動運転などに使用されています。

AIエージェントのメリット

AIエージェント導入におけるメリットを解説します。

業務効率化ができる

AIエージェントを導入すれば、複雑なタスクやルーティンワークを自動化できます。その結果、今まで人の手で行っていた業務を任せられるため、大幅な業務効率化が見込めるでしょう。

なお、AIエージェントに代行してもらうことで、コア業務へ集中もできるようになり、事業の発展も見込めます。

人件費削減が期待できる

業務の自動化により、人件費の削減も期待できるでしょう。たとえば夜間に行っていた定型的な業務も、AIエージェントを活用すれば、人員を減らすことで深夜手当の人件費を削減できます。

ユーザーに合わせた情報提供ができる

ユーザーに合わせた情報提供ができる点も、AIエージェントのメリットです。過去の行動履歴や購入履歴を学習して、顧客のニーズに合わせた提案もできます。

一人ひとりのニーズに合わせて、情報提供や対応ができるため顧客満足度の向上も見込めるでしょう。

AIエージェント導入における課題

前述したとおり、AIエージェントにはさまざまなメリットがある一方で、課題も存在します。ここでは、AIエージェント導入における課題を解説します。

セキュリティ対策とプライバシー保護が必須

AIエージェントが担う業務内容によっては、個人情報や機密情報を含むこともあるでしょう。これらの情報が漏えいする可能性も否定できません。

不正アクセスやデータの漏えい、プライバシー侵害を防ぐためには、セキュリティ対策とプライバシー保護は必須です。従業員の教育はもちろんのこと、アクセス権限の設定やログ監視、データ保持ポリシーの策定、データの匿名化など、実施する必要があるでしょう。

責任の所在が曖昧になりやすい

AIエージェントが実施した行動の責任を誰がもつのかが、曖昧になりやすいのも課題といえます。AIは、必ずしも正しいことをするわけではありません。そのため責任の所在を明確にするための議論が必要です。

品質が学習データに依存しやすい

AIエージェントは、膨大な学習データを基に判断をします。そのため学習データが偏っていると、品質も維持できず、十分な精度を発揮できない可能性があるでしょう。

品質を向上させていくには、適切で高品質なデータを人の手で選ぶことも大切です。

専門的な知識が必要

高度なAIエージェントを導入、開発・運用していくためには、AIにおける高度な専門知識が必要です。専門知識をもつ人材の採用や教育に力を入れていかなければ、進められないこともあるでしょう。

また社内に専門知識を有する人材がいない場合は、専門家などと連携することも必要です。そのため、導入コストや運用維持の難しさが課題ともいえます。

AIエージェントの活用例

AIエージェントは、さまざまな分野で活用されています。具体的な活用例は以下のとおりです。

- カスタマーサポート:24時間365日対応し、必要な場合にはエスカレーションも可能

- ビジネス分析:トレンド分析やビジネス戦略の立案

- パーソナルアシスタント:スケジュール管理やリマインダーなど個人のニーズに合わせて対応

- 自動運転:状況に応じたルート提案や運転のサポート

- サプライチェーン:需要を予測した在庫管理などの提案

上記はAIエージェント活用の一部のため、ほかにもさまざまな分野で活用されています。

まとめ

AIエージェントとは、AI技術と外部ツールやシステムを組み合わせ、タスクを自動化できる高度なAIシステムです。AIエージェントは、自律的に目標を達成するのに対し、生成AIは利用者の指示に基づいて動く点が大きく異なります。自動運転やカスタマーサポートなど、さまざまな分野で使用されており、業務効率化や人件費削減などが期待できます。一方でセキュリティ対策やプライバシーの保護など、課題もあるため注意が必要です。

AIエージェントには、さまざまな種類があるため、導入する場合は自社の課題に合わせて選定をするようにしましょう。

※本記事は2025年6月時点の情報です。

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。