決済は多くの場合、ECサイトや業務システムの裏方として機能しています。しかし、AIエージェントが日常業務に浸透し始めた今、その裏方である決済サービスプロバイダー(以下、PSP)の役割が大きく変わろうとしています。

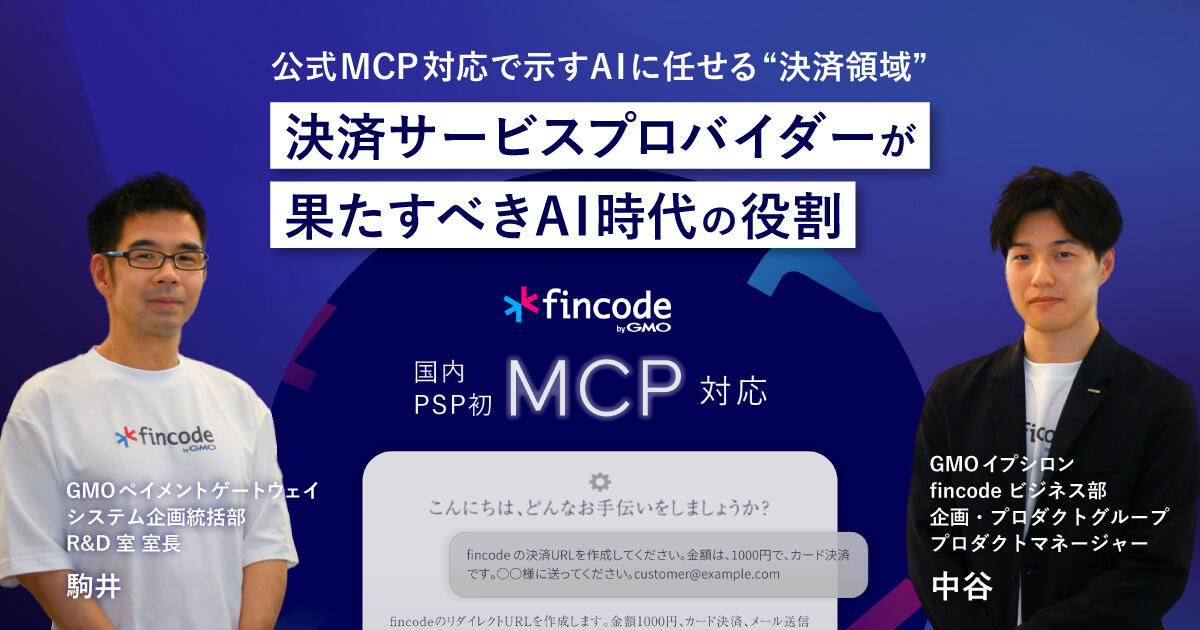

GMOペイメントゲートウェイ(以下、GMO-PG)とGMOイプシロン(以下、GMO-EP)は2024年6月、今すぐ導入できる、決済サービス「fincode byGMO」において、国内PSPとして初めてMCP(Model Context Protocol)に対応したAI連携機能を発表しました。この取り組みの狙いと、AI時代におけるPSP・決済代行サービスの新たな可能性について、GMO-PGエンジニアの駒井と、fincode byGMOのプロダクトマネージャーを務めるGMO-EPの中谷に話を聞きました。

話者紹介

GMOペイメントゲートウェイ

システム本部R&D室長

駒井

主力決済サービスの立ち上げを担当し、開発・運用・営業支援まで全方位でエンジニアとしてサポート。現在は社内のどの事業にもはまらない技術検証や新しい技術のPoC(概念実証)を手がける社内エバンジェリスト的活動を行う。技術的にはサーバーサイドのJavaをベースに、フロントエンドから運用インフラ、クラウド領域まで幅広くカバーし、新規事業のファーストエンジニアや事業内CTOとしての経験も豊富。

GMOイプシロン

決済ビジネス統括部 fincodeビジネス部

中谷

2022年に新卒入社。営業職から転身し、決済ビジネス統括部fincodeビジネス部で「fincode byGMO」のプロダクトマネージャーを務める。製品ディレクションや新機能企画、海外決済サービスプロバイダーなどの競合分析のほか、Apple Pay決済導入やインボイス機能の企画・UI設計、SDK実装まで幅広く手がける。もともと開発やUIデザインの知識があったことから、営業とエンジニアリングの架け橋的な役割も担っている。

モダンな技術スタックを使うエンジニアフレンドリーな「fincode byGMO」

fincode byGMOは、当グループが展開する決済代行サービスの中でも、特に「モダンな技術スタックを使うエンジニア」をターゲットに、エンジニアフレンドリーを掲げるサービスです。従来の決済代行が複数の決済サービス提供会社との入金・契約・接続を一本化することに価値を置いていたのに加えて、fincode byGMOはSDK、メールリンク決済、インボイス機能、サブスクリプション機能などを提供し、ノーコード/ローコードでも簡単に実装できる点を重視しています。

「ターゲットを自社開発力のあるスタートアップに振り切った分、管理画面やUI/UXに力をいれました」と中谷は説明します。さらにプラットフォーム機能により、SaaS事業者がテナントに決済機能を提供し、その手数料で収益を得るモデルも構築できます。

一方、GMO-PGの主力サービスである「PGマルチペイメントサービス」は国内に多数ある決済サービスの網羅性や大規模トラフィック耐性を追求し、水平SaaSとしてどんな規模の事業者でもつなぎ込めることに強みを持っています。もちろんOpenAPI Specificationに対応するなど、エンジニアが求める機能の拡充もおこなっています。

「fincode byGMOはエンジニアフレンドリーで、プラットフォーム展開に必要な機能をワンストップで提供します。一方、PGマルチペイメントサービスは個別各社の業務や機能要望に開発力をもって総合的なソリューションとして提案する──そんなすみ分けになっています 」と駒井は両サービスの違いを説明します。

国内初AI(MCP対応)との連携を開始した狙い

今回の取り組みでキーワードとなるのが「MCP」です。MCPは2024年11月25日にAnthropic(Claudeを開発している会社)から発表されたAIエージェントと外部サービスを連携するためのプロトコルです。複数の類似プロトコルが生まれかけていた中で、OpenAIやGoogleといった大手がMCPを支持したことでデファクトスタンダードとなりました。

「MCPの登場前は、我々サービス提供者はClaudeやChatGPTのMyGPTsなど、各AIエージェント固有の仕様を実装しエージェントを作り上げる必要がありました。MCPは、サービス提供者がプロトコルに準拠したサーバーを1種提供すれば、より簡単に自社のサービスを複数のAIエージェントに組み込んでいただけるようになります」と中谷は説明します。

これまで、AIがfincode byGMOを含む様々なサービスと接続するとき、サービス毎で設計思想やHTTPレスポンス形式が異なるため、連携させたいサービスが増えるほど個別の実装・運用コストがかさんでいました。MCPはこうしたサービス間の仕様差を吸収し、AIエージェントがfincode byGMOを含む複数サービスを一貫したインターフェースで扱えるようにしました。

「MCPはよくUSB-Cに例えられます。共通プロトコルに従えばAIエージェント開発者の学習コスト、管理コスト、開発コストを圧倒的に下げられます」と中谷は続けます。

GMO-PGとGMO-EPが国内PSPとして初めてMCP対応に踏み切った背景には、「エンジニアフレンドリー」を掲げるfincode byGMOの思想があります。スタートアップやベンチャー企業にとって、市場フィットのための自社サービスの開発こそが第一優先で、サービスへの対価を頂くための「決済」の導入は二の次になりがちです。そこにAIが入ることで、専門知識が必要で運用も複雑な決済の世界が、より身近なものになる可能性があります。

「決済は厳格なテスト工程が必要で、安易に全部AIに任せるわけにはいきませんが、私たちが中立にハブとなって繋ぐことで『生成AIの世界』と『決済の世界』を橋渡しできるはずです」と中谷は語ります。

開発者評価版を通じてご意見を頂きたい

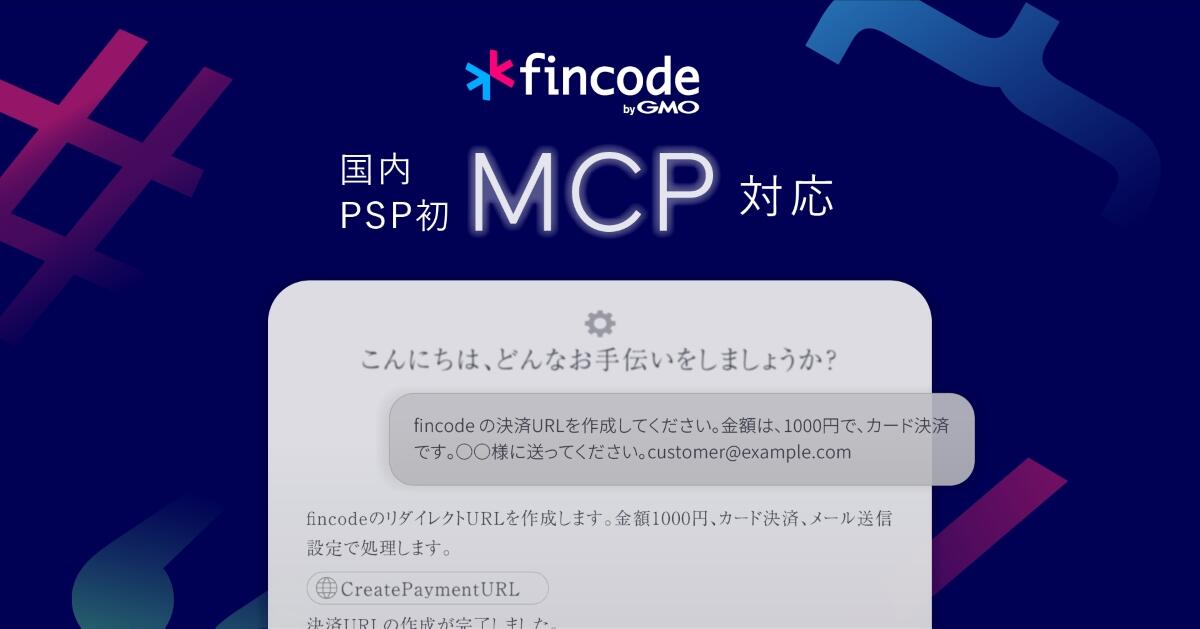

現在提供している開発者評価版では、主に二つの機能を用意しています。一つは決済導入を行う開発者向けの機能で、fincode byGMOの仕様を解説したり、その仕様解説をもとにソースコードを生成したりする支援機能です。もう一つは実際に決済機能を呼び出す機能で、AIエージェントからMCPサーバーを介して決済リンク生成APIを呼び出す仕組みです。

具体的には、「金額は1,000円、リンクを作成してください。決済手段はPayPayとクレジットカード、それからコンビニ決済を受け付けたいです。あわせて、このメールアドレス宛に決済URLを送ってください」という指示を自然言語でAIに投げるだけで、AIからMCPを通じてfincode byGMO内部APIが呼び出され、条件に合ったリンク付きURLが返ってきます。

さらに駒井は、開発者への支援効果も期待します。「これまでは公開済みのChatGPTやClaudeによる自然な学習を待つか、fincode byGMOのドキュメントURLを明示的にクロールさせるなど、開発者のアシスタントとして機能させるには手間がかかるものでした。一方、MCPにfincode byGMOは自社ドキュメントを内包しているので、質問すれば高精度で答えが返ってきます。開発する人は本当に楽になるはずです」

2025年7月現在はNDA締結のうえでソースコードを提供していますが、今後は別の方法でも公開することを検討しています。プレス発表後、AIエージェントベンダーやスタートアップ企業、さらには著名なIT評論家からも「先行体験したい」という問い合わせが寄せられています。

「我々にとっても開発者がどうエージェントを活用するか模索している段階です」と駒井は語ります。まだエージェント自体が浸透していない段階だからこそ、早期のフィードバックが貴重になります。

自然言語で指示するだけで業務システムが出来上がる

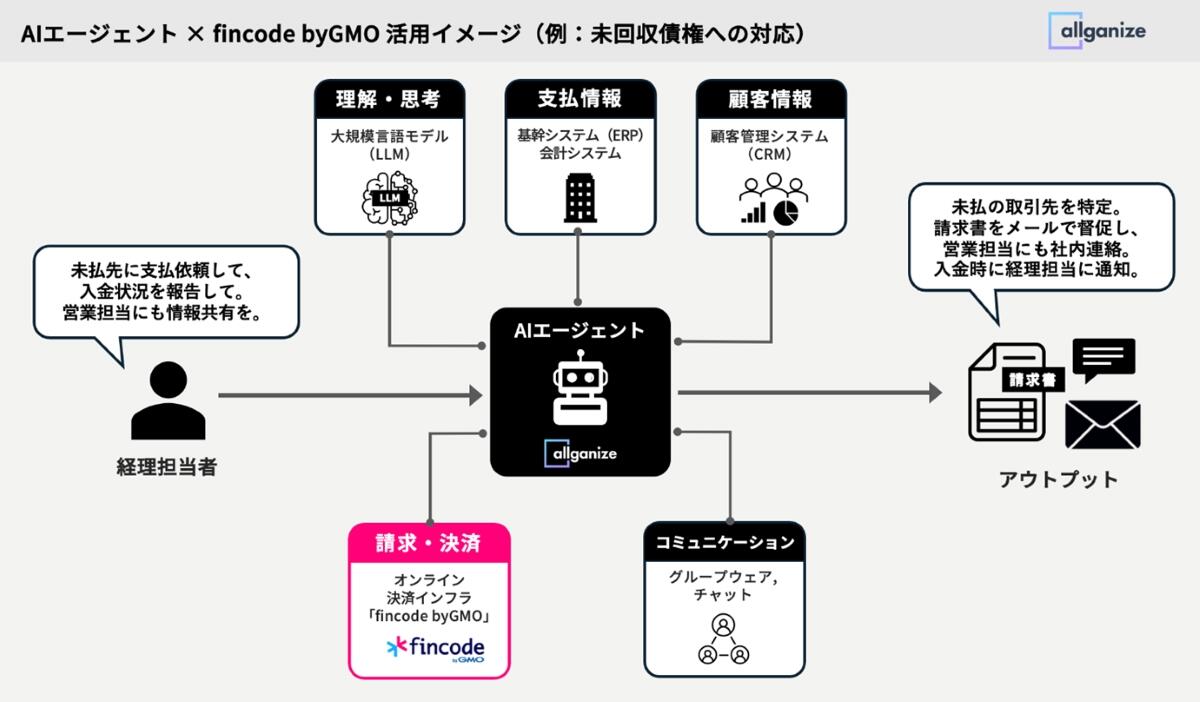

6月25日に発表した第二弾のプレスリリースでは、AI企業のAllganize社が独自にMCPサーバーを構築し、自社のAIエージェントマーケットに組み込んだ事例を紹介しました。これはfincode byGMOのMCPサーバーのソースコードを参考に、Allganize社が決済リンク生成だけでなく、インボイス発行など請求業務まで連動させた、より幅広い機能を実現した事例です。

この事例が示すのは、AIエージェントと決済の組み合わせによる新たなビジネスモデルの可能性です。「手元の顧客リストから支払い遅延者の一覧を出して、この人たちに請求してください」といった自然言語での指示だけで、債権管理システムとfincode byGMO経由の請求書発行が自動化される業務フローが実現できます。

「従来なら業務フローを書き起こし、それを要件、仕様に落とし込んでシステム開発をして・・・といういわゆる開発プロセスが必要でした。しかし、債権管理システムがMCPに対応し、AIエージェントと両方でMCPをつなげておくと、シンプルな業務フローであれば自然言語で指示すれば業務システムとして振る舞わせることができます」と駒井は説明します。

AI時代にPSPが果たす役割と重要なこと

AI時代において、PSPが果たす役割は従来の決済代行を大きく超える可能性があります。AIエージェントが日常業務に浸透する中で、決済は単なる「支払い処理」から、AIが現実世界に影響を与える「実行機能」の一つとして位置づけられるようになります。

「eコマースの体験がAIエージェントの裏に隠れて、人々はAIエージェントに『こういうのが欲しい』と投げると、商品探しから決済をする一連の購入手続きを完了させるまでエージェントがやってくれる。そういう時代に差し掛かりつつある」と中谷は展望を語ります。

しかし、お金を扱う決済においては慎重な線引きが必要です。決済には大きく二つのタイプがあります。一つは購入者が都度カード情報を入力して請求が発生する決済、もう一つは加盟店様が好きなタイミングで請求を掛けられる決済です。

「前者は比較的AIに任せやすいですが、後者を生成AIに委ねるのは危険です。知らない間に請求が走ったら大問題ですから、どこまでAIに権限を与えるか慎重な線引きが必要です」と中谷は説明します。

だからこそ、PSPが公式にMCPサーバーを提供し、「この範囲は安全にAIから呼び出せます」と示すことで、安心感を提供する役割が重要になります。プレス発表後、SNSで「決済を生成AIに任せるなんて怖い」という反応もあったからこそ、公式としてガイドラインを出しつつ、開発者と一緒に適切なラインを探っていくことが求められています。

"Vibes"でコードを書く時代に。決済も話すように実装できる

駒井は「ChatGPTがここまで普及した理由は『人間が機械の言葉に合わせなくていい』という体験の差です。スマートフォンが出たときと似ています。技術的なスペックによる差別化ではなく、ユーザーに寄り添ったインターフェースを持つことで、ユーザーの日常的な振る舞いに入り込んで変化をもたらす。だからこそfincode byGMOも早めに取り組む必要があります」と語ります。

MCPのようなプロトコルを介することで、AIエージェント同士を組み合わせるハブのような役割も果たせるようになります。これまで簡易であってもローコード/ノーコードで、多くは要件定義をはじめとしてシステム開発によって実現していた業務システムの連携が、「このシステムからデータを取って、次に決済を流して、一度リストを私に見せて」という自然言語の指示だけで実現できるようになります。

より具体的な開発支援の例として、Figmaでカード番号入力フォームを含む画面をデザインしたら、AIが「ここはカード決済を受け付けるフォームだ」と理解し、裏側の決済コードを自動提案するといったことも可能になります」と中谷。今回公開したMCPサーバーがあれば、決済APIへの接続コードも同時に生成でき、デザイン→コーディング→決済処理まで一貫して自動化される世界観が実現できます。

今後の展望―AI×決済の可能性

「個人的に、あと5年で全システムがAIエージェント化するとは思いません。トラディショナルな開発は8割残るでしょう。ただ、残り2割で先進的な人たちが花開く可能性があります」と駒井は見通しを語ります。

その2割の先進的なユーザーに向けて、適切な「きっかけ」を提供しておくことが重要だと駒井は続けます。「その人たちに部品を提供しておかないと、『GMO-PGとGMO-EPはそこをケアしてくれない』と見られてしまうかもしれません。」

駒井は今回の取り組みの戦略的な位置づけについてもこう説明します。「このような変化に対応するため、今回のMCP対応はAgentic CommerceをはじめとしたAIエージェントが普及する社会への第一歩と位置付けています。AIエージェントにおける決済のユースケースには不確実な部分も多いです。しかし、『これを使ったらここまでできるんだ』『決済領域で、ユーザーはこの場面をエージェントに任せたいんだ』というのを理解しておくことで、AIエージェント全体の流れが見えた時に、適切な機能を迅速に提供できるようになります」

一方で中谷は、より具体的な将来像として決済代行の枠を超えた機能拡張の可能性を示します。「某PSPさんがイシュイング機能と組み合わせてワンタイムカード番号を生成し、エージェントが直接つながっていないECサイトへ入力して購入まで自動化する...みたいに『決済代行の枠』を超えていく話もあり得ます」

また、一般ユーザーの体験もAI寄りになっていく中で、Google検索でもAIサマリーがトップに表示されるようになっています。こうした変化の中で、決済がどう絡むかはまだ不透明な部分もありますが、形が見えた瞬間に「何を作るか」を準備しておく必要があります。

fincode byGMOが「エンジニアフレンドリー」を掲げる思想は、この新しい時代においても重要な意味を持ちます。BtoB製品として、マスマーケティング的な側面を持ちながら、エンジニアに使ってもらうためのマーケティングが必要だからです。今回の国内初MCP対応も、そうした取り組みの一環として位置づけられています。

まとめ

AIエージェントが普及し、音声やテキストで「話しかけるように決済する」世界が現実のものとなる中で、PSPには単なる決済処理代行を超えた、AIと人間の間を橋渡しする新たな役割が求められています。

今回のMCP対応は、その第一歩として重要な意味を持ちます。技術的な先行投資としての側面だけでなく、AIエージェントベンダーやスタートアップ企業との新たな協業モデルを探る機会でもあります。Allganize社との連携事例が示すように、決済機能とAIエージェントを組み合わせることで、従来にない業務効率化やビジネスモデルの創出が可能になります。

一方で、お金を扱う決済サービスだからこそ、セキュリティと利便性のバランスを慎重に見極める必要があります。「この範囲は安全にAIから呼び出せます」という明確なガイドラインを示しながら、開発者コミュニティと一緒に適切な境界線を探っていくことが重要です。

「現状は『新しいおもちゃが発売されて皆がわくわくしている』フェーズ」と中谷が表現するように、まだ実用化に向けた動きは始まったばかりです。しかし、この変化の波に乗り遅れることなく、適切な準備を進めることで、AI時代のPSPとしての新たな価値を創出することにつながると信じています。

今後も、技術の進歩と市場の変化を見極めながら、エンジニアフレンドリーなPSPとして、開発者とビジネスの両方をサポートする機能拡張を続けていく予定です。AI時代のPSPが果たす役割は、まだ始まったばかりといえるでしょう。

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。