「企業は人なり」という理念を掲げ、人材の採用や育成に社内の全員が関わる仕組みを取り入れているのがGMOペイメントゲートウェイです。執行役員・人事統括部長の稲山がその仕組みに込めた想いや、長期的な人材育成の重要性、個々がハイパフォーマンスを発揮し続けるための組織づくりなどについて語ります。

【略歴】

- 学生時代は工学部で情報工学を学び、外資系IT企業でエンジニアからキャリアをスタート。ユーザー企業のITプロジェクトを複数経験したのち、ネットワーク事業を統括。

- 2016年 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 入社。システム本部にて部長として公金・送金に関わるエンジニア部門を担当。

- 2020年 コーポレート部門へ異動し、執行役員・人事統括部長として人事制度・採用・労務に関わる人材関連の取り組み全般を統括。

「全員で採用し、全員で育てる」

──現在執行役員・人事統括部長を務める稲山さんですが、もともとはエンジニアだったそうですね。

そうなんです。外資系のIT企業でエンジニアとしてスタートし、主に金融業界の企業のネットワークやインフラ構築に関わるプロジェクトやマネジメントを経験しました。自社サービスで世の中に価値を提供したいという想いで、GMOペイメントゲートウェイに転職したのが2016年です。前職の経験を活かしてシステム部門で決済サービスの開発・運用に携わった後、成長を続ける当社の組織づくり・人づくりの面に貢献したいという想いが膨らみ、2020年から現職となりました。

──非常に興味深いキャリアですね。多様な経験を活かして、どのような考え方で人事施策を運営されていますか?

当社では「全員で採用し、全員で育てる」という考え方に基づいて人事施策を考え、運営しています。これは会社のバリューの一つにも掲げているのですが、人事だけではなく現場から経営層まで一貫してそのような考え方で取り組んでいます。私自身も現場の営業活動やシステム開発を長く経験していたこともあり、この考え方には深く共感しているんです。現場や業務を一番よく知る者が、「どんな仲間と働きたいか」「その仲間にどうなってほしいか」を深く考えることが出発点としてとても大切だと考えています。

──社内で一貫してそのような考え方をお持ちなのですね。どのような人材が求められていますか?

当社は決済・金融という領域でサービスやプロダクトを創造することで価値を提供し、その対価であるお客様の感謝を積み上げてこれまで成長してきています。そうした価値をつくり上げる「人材」が、会社にとってもっとも重要な資本です。社会への価値創造とお客様の感謝の連鎖を継続していくには、IQとEQ、すなわち専門性と人間性を高いレベルで兼ね備えている人材が欠かせないと考えています。専門性が高くてもチームの和を欠いては組織としての力を損ないますよね。採用においてはその両方を兼ね備えた方を探して当社を魅力的に感じていただくことを主眼に置いて活動しますし、育成においても金融・決済の専門性と社会人としての行動特性をバランスよく向上させられるような取り組みを心がけています。

専門性向上とキャリアライフサイクルを支援する全社的な育成プログラム

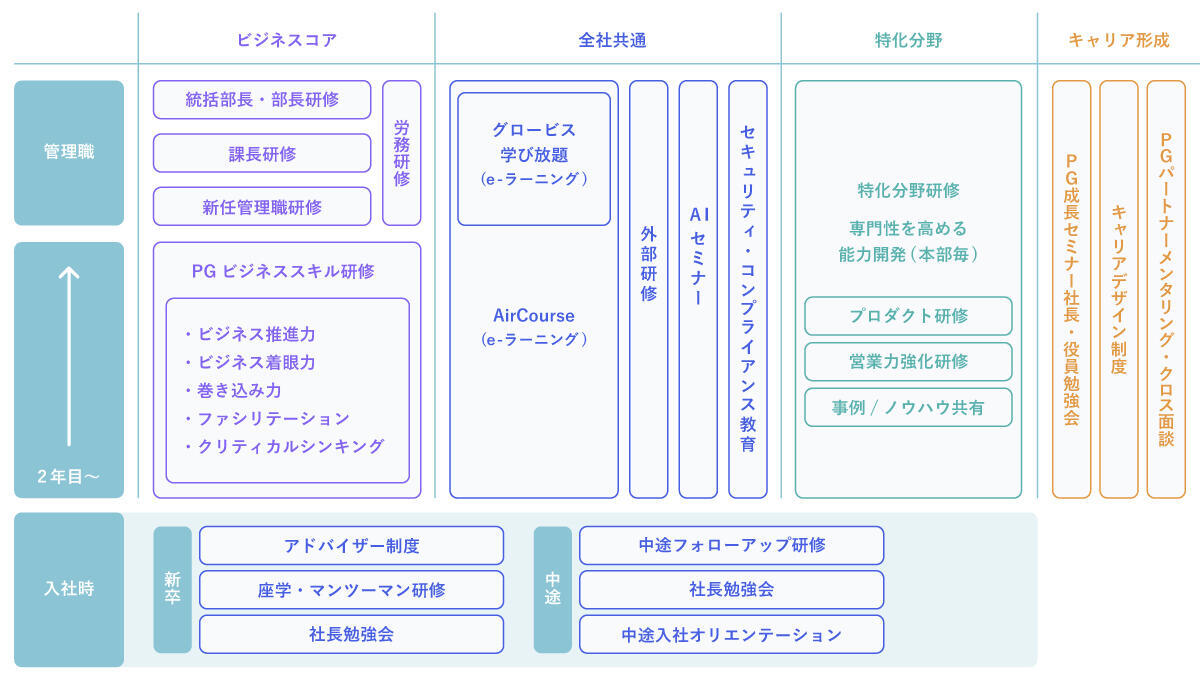

▲パートナーの成長を支援する多種多様な研修・教育制度

▲パートナーの成長を支援する多種多様な研修・教育制度

──人材育成の全体像について教えてください。

さきほどお話しした「全員で育てる」という考え方から、当社ではもともとOJTなど業務経験を通じたスキルアップを重視してきました。現場での実務経験が一番の成長の機会という考え方です。これからの人材育成には、さらに良質なOJTに加えて、組織として決済やFinTech領域の最先端の知識共有、ビジネスのコアスキル向上の気づきを得られる機会を提供していくことが重要と考えました。

ここ数年、このような考え方の下で全社的な育成プログラムの体系(上図)を整理して拡充を図っています。まず、ビジネスのコアスキルとしては、階層や年次毎にビジネスパーソンとして必要なスキルを身につけるための研修を用意しています。また、全社共通のスキルとして、全パートナー(※)に自主的に必要な知識を習得できるオンライン研修と外部研修を提供。そして専門性の向上と能力開発を目的とした特化分野の研修(エンジニアリング力や営業力など)を、部門ごとに企画しています。

また、当社では、キャリアやスキルは自らの意思で主体的に磨き上げ、築いていくものと考えています。その理念のもと、「キャリアデザイン制度」を導入し、パートナー一人ひとりが将来を見据え、自律的にキャリアを設計できる環境を整えています。この制度の一環で年に一度、上司との対話の場を設けるなど、個々のキャリアプランの実現に向けてサポートしています。

※当社では、従業員に敬意を込めて接したいとの想いから、従業員をパートナーと呼称しております。

──それらの人材育成プログラムを設計する上で、大切にしていることはありますか?

はい、パートナーの声を重視し、その意見や要望をプログラムに反映することです。毎年定点で実施しているエンプロイーサーベイ(パートナーのモチベーションや会社への愛着などを数値化する調査ツール)では、項目の一つとして「教育機会」に関する満足度を確認していて、人材育成施策のKPIとしています。いろいろな取り組みや研修の拡充を推し進めた結果、直近の調査では前回の54.7から59.8へと5.1ポイント向上しました。定点観測しながら学びの機会を増やして、キャリア実現の支援をいっそう充実させていきたいです。

さらにエンジニアや営業などのメンバーに、研修プログラムへの要望を聞くアンケートを実施し、中期の研修計画に反映させています。最近のアンケートでは業界の動向、当社の新サービスやプロダクト、ビジネススキルやコーチングなどに要望が集中したので、今年の研修計画に優先して組み込みました。各研修が終わった後には受講者の声を講師にフィードバックし、研修の改善を図っています。このように、パートナーの声を拾いながら実際の現場で役立つ内容となるよう継続的に改善を重ねています。

そうした中で、実際にビジネススキル研修に参加したパートナーからは、「お客様との商談で論点を整理し、質問の意図を的確に伝えるスキルが向上した」や「アウトプット機会が多く、日常業務で無意識に行っていたことを意識的に改善できるようになった」といった声が寄せられており、全社的な育成プログラムが有機的に機能していることを実感しています。

人材育成のための具体的な取り組みとは

──多角的な内容ですね。専門性の向上をめざし、具体的にはどのような研修を提供しているのでしょうか?

決済・金融という専門性の高い分野については、営業部門とエンジニア部門にそれぞれ育成をリードするチームがあり、部門の有識者が講師となって研修会や勉強会などを企画しています。たとえば、エンジニア部門では月に1回、トップエンジニアが講師となって当社の各プロダクトについての研修会を開催しています。これは全社にオープンに案内されていて、他部門からの参加者も多く、人気がありますね。決済やFinTech領域の技術やノウハウ、世に出回っていない裏話などにも接することができる貴重な機会となっています。

また、社内だけでなく、業界の外部有識者を招き、金融業界や決済テクノロジーの最新トレンドへの理解を深める場も企画・提供しています。

──専門領域を磨く教育機会がいろいろ提供されているのですね。新たに入社した方への支援についても教えてください。

当社では600人ほどが働く中、年間で新卒・キャリアを合わせて数十人の入社があり、1年以内に入社したパートナーがおよそ10%を占めています。彼らにいち早く活躍してもらえるように、いかにサポートするかが当社の成功のカギと言えます。

新卒向けには集合研修と現場配属研修をそれぞれ3カ月ほど実施しており、特徴的なのは集合研修で行う部門体験型のマンツーマン研修です。営業、エンジニア、管理など全部門を1週間ずつ経験して会社の全容を把握し、各部門との関係をつくっていきます。キャリア入社組については3カ月間サポートし、オリエンテーションやオンラインでの事業・組織紹介に加え、相談相手となるアドバイザーを置いて定期面談などをしています。

新卒・キャリア入社問わず、実施しているのが社長勉強会です。創業からの歩みや今後の事業展開、大切にしている価値観を社長が直接伝えることで、新たに加わった仲間に安心感をもってもらうのが狙いです。

──今年もっとも注力されている育成施策は何ですか?

常々、お客様の感謝の集積として当社の成長があり、お客様の感謝を得るにはモチベートされたパートナーが必要で、パートナーがモチベートされるには元気で頼りがいのある管理職が必要と考えています。よりよい組織や風土をつくっていくためにも、管理職への支援と強化を今年の一番の注力領域と捉えて、取り組んでいきたいです。

管理職の強化施策としては、まずはマインドセットの共有として社長と部長陣のラウンドテーブルを企画し、経営のビジョン・想いをダイレクトに伝える場を設けています。社長自身が何度かに分けて、全部長と対話しました。また、組織運営・育成力・コンプライアンスなどさまざまな研修を通して、マネジメントスキルの向上をめざしていきます。研修の中では、管理職がAIのアドバイスを受けながら自己分析や目標設定を進める試行も始めました。

育成と働き方支援は車の両輪。双方を推進し、一人ひとりが熱意を持って働く職場に

──人材の育成をめざす中で、働く環境の整備についてはどのように考えていますか?

人材育成と働き方支援は、車の両輪と言えるのではないでしょうか。働きやすい環境づくりは、パートナーに心理的安全性やキャリアの選択肢を提供することにつながり、長期的な育成はパートナーのキャリアの安全性を高めます。双方を推進することで、一人ひとりがいきいきと熱意を持って働く環境にしていきたいと考えています。

働く環境づくりの一環として、男女問わず育児休業を取得するための窓口や、在宅勤務と出社を組み合わせたハイブリッド勤務の整備などを進めており、当社は従業員の子育てを積極的に支援する企業に与えられる「プラチナくるみん」などの認定を受けています。

──最後に、高いパフォーマンスを発揮し続ける組織づくりの展望や、思い描く未来像を教えてください。

繰り返しになりますが、当社は人材の成長こそが会社の成長に直結すると考えています。そこで「全員で採用し、全員で育てる」に加えて大切だと思う考え方がもう一つありまして、それは前職で学んだ「教育に飽和点はない」という言葉です。会社側が機会を提供するだけでは不十分で、育つ側であるパートナー自身が仕事を通して学び、考え、アウトプットを出すことで自らのバリューを高めていく姿勢を身につけることが大切だと考えています。

もちろん研修施策としてもいろいろと拡充していきたいですが、自律的に学ぶという企業文化の定着についてもめざしていきたいと思います。

※記載内容は2025年1月時点のものです。

(by あなたのとなりに、決済を 編集チーム)

※本コンテンツ内容の著作権は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社に属します。